近年、SNSや日常のチャット会話の中で「マルハラ(マルハラスメント)」という言葉が話題にのぼるようになっています。

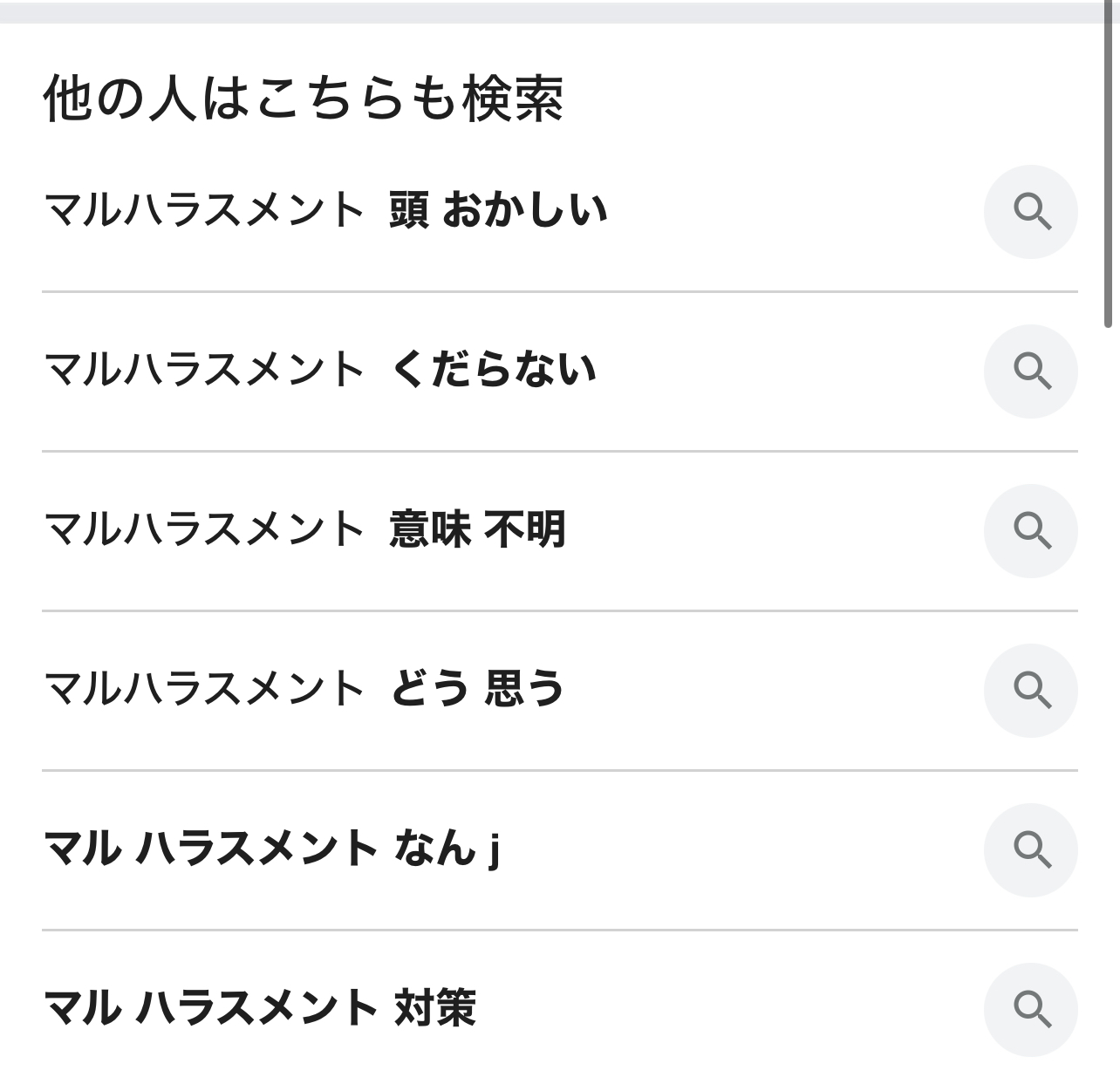

一見すると小さな話題に思えますが、検索欄を覗けば「マルハラ くだらない」「意味不明」「頭おかしい」といったワードが並び、多くの人が違和感や反発を覚えていることがわかります。

なぜこんなにも反発を招いているのか。そして私たちはそれをどう受け止めるべきなのか。

この記事では、マルハラの意味や背景をひも解きつつ、その批判の構造や感じ方の多様性、そして実際の対策までをまとめます。

なお、本記事の内容は一つの視点として構成されたものであり、多様な立場・考え方を尊重したうえで、冷静に読み進めていただければ幸いです。

この記事でわかること

- マルハラとは?その意味と具体例

- 「くだらない」「意味不明」と言われる背景とは

- SNSにあふれる多様な意見と感じ方の違い

- 実生活での対策や、心の距離感の取り方

※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。

マルハラってなに?意味や使われ方を整理する

「マルハラ」という言葉を初めて聞いたとき、多くの人は「また新しいハラスメントか」と感じたのではないでしょうか。

マルハラとは、文末の句点(。)を使うことによって、相手に圧力を与えてしまう、あるいは“冷たさ”を感じさせるハラスメントだとされています。

たとえば、LINEやメールの文末に「了解です。」とあると、「なぜそんなに怒ってるの?」と不安になってしまう。反対に「了解です」と句点をつけなければ柔らかく感じられる──

そんな感覚の違いが「マルハラ」の発端になっているようです。

もともとは若者のSNS上の“あるあるネタ”として話題になり、その後、メディアでも取り上げられたことで広く認知されるようになりました。ただ、この言葉には明確な定義があるわけではなく、人によって意味の捉え方が大きく異なるのも特徴です。

SNSでは、「“。”をつけただけでハラスメントって、どれだけ繊細なんだ」「そんなに気になるなら文章読まなきゃいい」といった意見が多く、揶揄の対象になることも少なくありません。一方で、実際にそれでメンタルに影響を受けたという人もおり、一概に“笑い話”として済ませるわけにもいかないのが現実です。

つまり、マルハラという言葉が指し示しているのは、単なる句点の問題ではなく、コミュニケーションにおける“温度差”のズレ。それが、ときにハラスメントのように受け取られてしまう時代なのです。

✅マルハラは「句点」が問題なのではなく、“受け取り方”と“空気の読み合い”がもたらすギャップを象徴している言葉。

「マルハラ」とは

「マルハラ」とは、「マルハラスメント」の略称であり、LINEやメール、チャットなどのメッセージで文末に句点「。」をつけることによって、受け手が威圧感や冷たさを感じてしまう現象を指す言葉です。

特に若年層では、メッセージの文末に句点をつけない文化が定着しており、あえて句点を使うと「怒っているように見える」「突き放されている気がする」と受け止められるケースが出てきています。

句読点(。)に関する指摘文化

そもそも句読点は、文法上ごく自然に使われるものです。しかし、SNSのようにテンポの早いやり取りでは、文末の「。」が“意味の強調”や“距離感の演出”として受け取られる場面も出てきています。

つまり、本来はただの文末記号だった句点が、無意識のうちに「感情の表現」へと変質しているのです。

マルハラとされる具体的な事例

マルハラとして挙げられる例は、以下のようなごく日常的な文です。

- 「了解しました。」

- 「お疲れ様です。」

- 「よろしくお願いします。」

一見すると丁寧な文に見えますが、句点の有無によって「怖い」「圧を感じる」と受け取る人が一定数いる現実があります。

言葉の広まりと誤解

「マルハラ」という言葉はメディアで紹介されたことをきっかけに拡散し、SNSで大きな反響を呼びました。しかし、その過程で誤解や過剰反応も多く、「また新しいハラスメントか」と冷笑されることもあります。

「くだらない・意味不明・頭おかしい」と言われる理由とは?

マルハラに対する反応を調べていると、まるでテンプレートのように出てくる言葉があります。

「くだらない」「意味不明」「頭おかしい」といった表現です。SNSのトレンド欄や、コメント欄、さらにはGoogleの検索サジェストでも、これらの否定的なキーワードがセットで登場することは珍しくありません。

このサジェストは・・・

世間は「おかしい」と思っているのかも・・?

では、なぜここまで批判が集まるのでしょうか?

ひとつには、「またハラスメントか…」という“ハラスメント疲れ”が背景にあるようです。セクハラやパワハラをはじめ、世の中には数多くの「〇〇ハラ」が登場しました。その中には、誰が見ても深刻なものもあれば、正直「それは言いがかりでは?」と感じるようなものまであり、情報が錯綜しています。

マルハラの場合、「句点ひとつでハラスメント?」という意識が強く働き、「さすがに神経質すぎる」との反発が生まれているのかもしれません。

また、個人の感覚に強く依存するこのテーマは、“自分は気にならないのに”と感じたとたん、価値観の押しつけに見えてしまう傾向があります。そこに「意味不明」「頭おかしい」といった強めの表現が飛び出す理由があるのでしょう。

さらに、文字だけのやり取りが主流になったことで、感情のニュアンスが読み取れず、「被害妄想では?」という誤解が深まりやすい土壌もあります。句点が“終わり”や“冷たさ”を感じさせることはあるにせよ、すべての人がそう感じるわけではない。この温度差が、批判の構造を形づくっているのです。

✅「くだらない」と感じるのは、価値観のズレと“言葉狩り”への警戒心が原因。感じ方の多様性が、論争を生み出している。

SNSでの否定的な反応の傾向

SNSで「マルハラ」と検索すると、否定的な意見が目立ちます。

「くだらない」「頭おかしい」「そんなのいちいち気にしていたら会話なんてできない」といった声が多く、特に社会人層や中高年層からの反発が目立ちます。

過剰な正義感や指摘文化への疲弊

近年、あらゆる行為が「〇〇ハラスメント」と名づけられ、何かと指摘される風潮が広がっています。

「いちいち名前をつけて他人を責めることに、もう疲れた」と感じる人も多く、「マルハラ」という言葉に拒否反応を示すのは、こうした背景があるからです。

感覚の押しつけが生む反発

「自分が不快だから」という理由で、誰かの表現を“加害”と断じる風潮に疑問を抱く人も少なくありません。

「怒っているように見える」という受け手の感覚が全ての基準になると、送信者の意図は無視されてしまう。そんな感覚の押しつけが反発を呼んでいるのです。

検索サジェストに現れる社会的反応

実際に検索エンジンのサジェスト欄には、「マルハラ 意味不明」「くだらない」といったキーワードが表示され、多くの人が納得していないことがうかがえます。

実際どう思う?感じ方の違いとズレ

「マルハラって本当にあるの?」「正直、何がそんなに問題なのか分からない」──こんな声は、SNSでもリアルでもよく聞かれます。私自身も、最初はその一人でした。

ところが、一度だけ「文章が冷たい」と言われた経験があります。普段から丁寧な文章を心がけていたつもりだったので、驚きと同時に戸惑いを覚えました。そして気づいたのです。「自分の常識は、相手の常識とは限らない」と。

マルハラの本質は、句点そのものではなく、「どう感じるか」のズレにあります。

「了解です。」が丁寧に感じられる人もいれば、ピリオドがつくだけで怒っているように思えてしまう人もいる。特に感情の機微に敏感な人ほど、その印象に左右されやすい傾向があります。

もちろん、「そんなに気にする必要ない」と思う人の意見も大切です。

実際、どちらが正しいという話ではなく、ただ“感じ方が違う”だけなのです。そこを無視して、「あなたの感じ方は間違っている」と言ってしまえば、それこそ本当のハラスメントになりかねません。

だからこそ、マルハラに関して重要なのは、どちらかの立場に偏ることではなく、違いがあるという前提で向き合うこと。「どう思う?」と問われたら、「私はこう思うけど、違う人もいるよね」と受け止められる視野が、いま求められているのではないでしょうか。

✅マルハラを“くだらない”で終わらせず、感じ方の違いを尊重する姿勢が社会には必要。

「気にならない人」と「不快に感じる人」の違い

マルハラに対する感じ方は、個人の価値観やSNSでの慣れ、世代間の文化差によって大きく異なります。

ある人にとっては何でもない句点が、別の人には強烈な“無言の圧”として届くのです。

感じ方の多様性と、そのすれ違い

この違いが、コミュニケーションの中ですれ違いを生む要因となります。

同じメッセージでも、送り手の意図と受け手の受け取り方がずれていれば、誤解が生じやすくなります。

自衛か加害か…曖昧なライン

「マルハラだと感じる」こと自体が悪いわけではありませんが、それを他人に強く主張すると、無自覚に加害者になってしまう可能性もあります。

この曖昧なラインこそが、マルハラをめぐる混乱の根源なのです。

誰しもが当事者になり得るリスク

誰もが送り手にも受け手にもなりうる現代のコミュニケーション環境において、マルハラの問題は他人事ではありません。

マルハラへの対策:気にしすぎず、でも放置もしない

マルハラをめぐる議論の難しさは、「加害者の自覚がないまま生まれること」と「被害者の感じ方が非常に個人的であること」です。そのため、完璧な“正解”がないというのが現実ですが、それでも私たちができることはあります。

まず大切なのは、言葉に対して過敏になりすぎないことです。

たとえば、「了解です。」と送られてきたときに、「怒ってる?」と即座に決めつけるのではなく、「単に丁寧に書いただけかも」と一度ワンクッション置く余裕が、心のダメージを防いでくれます。

一方で、「受け手がどう感じようと、気にしないのが一番」と突き放してしまうと、コミュニケーションの信頼関係は築けません。自分の意図と相手の受け止め方にズレが生じたときは、「あれ?もしかして言い方がきつかったかな」と柔軟に考え直すことも大切です。

また、SNSや職場でのやりとりにおいては、文末の句読点の有無だけでなく、全体の文調やタイミングにも配慮するようにしましょう。たとえば「。」が気になる相手には、語尾にスタンプや顔文字を添えるなど、小さな工夫が有効です。

何より、マルハラという言葉に反発を感じる人も、「それを気にする人がいる」という事実を知っておくだけで、不要なトラブルは減らせます。自分の言葉が誰かを知らずに傷つけてしまうリスクがあると知ること。それこそが、対策の第一歩なのです。

✅マルハラ対策は「無視」か「敏感」かではなく、“ほどよく気にする”というバランス感覚が鍵になる。

過敏に反応しないための考え方

まず大切なのは、過剰に反応しないことです。

句点ひとつで傷つくような社会にしないためには、「自分の受け取り方がすべてではない」と意識することが、最初の一歩になります。

トラブルに発展しない言葉選び

発信する側も、「必要以上に冷たく感じさせない表現」を意識することで、トラブルの芽を摘むことができます。

句点を避けたり、絵文字や顔文字を添えるなど、小さな工夫で印象は大きく変わります。

SNSや職場での具体的な対応策

職場などのフォーマルな場では、句点を使わないことが逆に失礼にあたることもあります。

大事なのは、相手の反応を見ながら柔軟に対応する力です。特にSNSでは「相手の温度感」を見極めることが鍵になります。

他人の正義感に巻き込まれない心の整え方

他人の「マイルール」に振り回されないことも大切です。

相手の指摘が度を越していると感じたら、距離を置く、ミュートするなど、自衛の手段も考えてよいのです。