子どものおもちゃを片付けていたとき、ふと裏側に刻まれた小さな丸いマークが目に留まりました。

中央に数字、周りにぐるりと並んだ1から12の数字、そしてそのどれかを指す矢印。

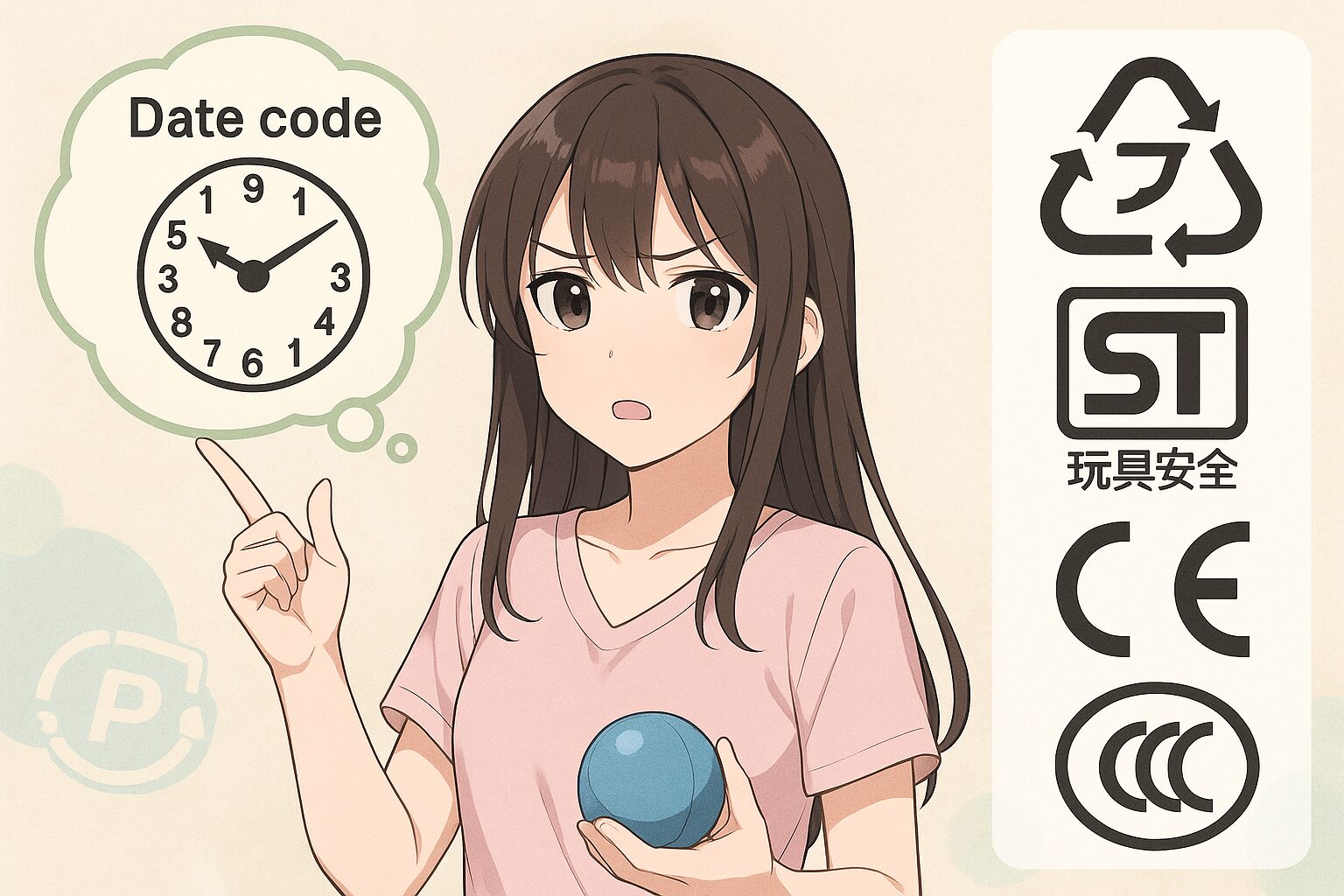

まるで時計のようなそのマークを見た瞬間、「これは安全マークなのかな」と私は思いました。

けれども調べてみると、驚くほど意外な事実がわかったのです。

それは──**「いつ作られたか」を示す“製造年月の記録”**だったのです。

このマークは、専門的には「デートマーク(Date Mark)」と呼ばれ、工場の金型に埋め込まれた小さな部品によって刻印されます。

そして、この印こそがメーカーが製造ロットを管理し、不具合やリコール時に追跡を可能にするための“裏方の証”なのです。

私はこの仕組みを知るまでずっと、「安全性を示すマーク」だと信じていました。

SNSでも「STマークの一種だと思ってた」「安全確認済みの印でしょ?」という声が少なくありません。

けれども真実はまったく逆。

安全性とは関係のない、内部的な管理コードだったのです。

この記事では、そんな“時計みたいなマーク”の正体を、具体的な読み方や見分け方を交えて詳しく解説していきます。

知っておくことで、あなたのおもちゃ選びやリサイクル判断が、もっと安心で確実なものになります。

この数字と矢印みたいなやつマジで何 製造時間かな?

https://x.com/KOH_ncp75/status/1973761181669376066

この記事でわかること

- 「時計のようなマーク=デートマーク」の正体と仕組み

- どのように刻まれ、なぜ存在するのか

- STマークやCEマークとの違い

- 安全性を確認するために見るべきポイント

※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。

デートマークとは?時計のような形の理由

おもちゃやプラスチック製品の裏側にある“時計のような模様”。

これが「デートマーク(Date Mark)」と呼ばれるものです。

見た目こそ小さな円ですが、その中には製造年月を表す情報が刻まれています。

中央にある数字は「製造年」、周囲の1〜12は「製造月」を表し、矢印の先が該当月を指す仕組みです。

たとえば、中央が「5」、矢印が「9」を指していれば──それは2025年9月製造という意味になります。

なぜ“時計の形”なのか

円形の配置はデザインではなく、作業効率と視認性を重視した合理的構造です。

金型を作る際、12ヶ月を示すためには“円”が最も省スペースで、しかも変更が簡単。

現場の技術者が矢印を“その月の数字”に回すだけで設定できるため、成形工程を止めずに生産が続けられます。

つまり、見た目のかわいらしさではなく、現場の作業性と品質管理のための形なのです。

工場での実際の仕組み

製造ラインでは、成形前に金型へ「デートマーク部品(インサート)」と呼ばれる小さな金属部品を組み込みます

この部品の中央に年、外周に月が刻まれ、矢印をドライバーのような工具で回転させて設定します。

矢印を「9」に合わせた状態で成形すれば、その月の生産品にはすべて「矢印9」が転写される。

翌月になれば矢印を「10」に回す──この繰り返しです。

これにより、出荷後にトラブルが起きても「どの月に、どのロットが生産されたのか」が一目でわかります。

このマーク、やっぱりオシャレな意匠じゃないんですね

はい。実は“金型のダイヤル”みたいなものなんです。回すだけで月を変えられるので、品質管理には欠かせないんですよ

年の表示方法にも種類がある

デートマークの“年”の表し方は製品によって異なります。

もっとも多いのは「西暦の下一桁」ですが、「2桁」や「4桁西暦」、さらに年月日まで表示できるタイプも存在します。

この違いは、製品の耐久年数や追跡精度の要求レベルによって使い分けられます。

たとえば、工業製品や医療用プラスチック部品では、年と月だけでなく日付まで刻むタイプが使われることもあります。

こうして見ると、あの小さなマークは単なる装飾ではなく、製造現場の「証言者」とも言える存在です。

おもちゃに限らず、電化製品のプラ部品、自動車の内装、文房具やペットボトルのキャップなど、日常のあらゆるところで静かに働いています。

何のために刻まれているのか?安全マークとの違い

他の人も説明してますが、デートマークです!不具合があった時にいつ製造したやつかを確かめるのに主に使います!

https://x.com/YY11111soccer/status/1974030294404771971

デートマークが刻まれる目的は、単純な「装飾」や「認証の印」ではありません。

その役割は、製造ロットを正確に特定し、万一の不具合時に責任を追えるようにするためです。

たとえば、ある月に製造されたパーツで不良が発覚した場合。

メーカーはそのマークを見て「いつ」「どの工場」「どの金型」で作られたものかを瞬時に割り出せます。

これが、いわゆるトレーサビリティ(traceability)=製造履歴追跡という仕組みです。

製造現場における“安全の裏方”

おもちゃはもちろん、医療機器、自動車、家電など、あらゆる製品において「ロット管理」は品質の根幹です。

製品には数百〜数千もの部品が使われることもあり、どれか一つでも不具合があれば、安全性全体に影響が及びます。

そのため、各部品ごとに「いつ」「どのラインで作ったか」を残しておくことが義務化・慣例化しているのです。

この情報があるからこそ、回収や交換の範囲を迅速に絞り込める。

つまり、デートマークは「事故を防ぐための一次防衛ライン」でもあるのです。

なるほど……でも、なんで安全マークと一緒に見える位置にあるんでしょう?

実はそれが誤解のもとなんです。どちらも“丸い形”で刻印されることが多くて、ぱっと見では似て見えるんですよ

SNSで広がる“安全マークと勘違い”の声

SNS上でも、デートマークを「STマークの簡易版」や「認定済み印」と誤認する投稿が散見されます。

「時計みたいなマークがあったから安全だと思ってた」「CEマークの一部だと思ってた」といった声は珍しくありません。

しかし、実際の役割はまったく異なります。

- デートマーク:製造年月やロットを示す“管理用”の印。

- STマーク・CEマーキング・CCCマーク:安全基準に適合した“制度上の認証”の印。

この違いを知らずに「デートマークがある=安全」と思い込むと、本来確認すべき認証を見落とすリスクがあります。

制度としての安全マークとのちがい

ここで改めて、代表的な安全マークを整理しておきましょう。

- STマーク(日本):日本玩具協会が定める安全基準(機械的安全・可燃性・化学物質など)に合格した玩具に付与。

→ 任意制度だが、表示製品には事故時の賠償共済も付帯。 - CEマーキング(EU):EU域内で販売される玩具に必須の表示。

→ **メーカー自身の適合宣言(自己宣言)**が原則で、場合によっては第三者機関(Notified Body)の検査を伴う。 - CCCマーク(中国):中国国内で販売される対象製品に義務付けられた法的認証制度。

→ 玩具や電子機器などが対象。表示がなければ販売不可。

こうして比べると、デートマークが担うのは

「いつ作ったか」

安全マークが担うのは

「安全基準を満たしているか」

目的も意味も根本から違うことが分かります。

つまり、デートマークは“証明書”じゃなくて“日付スタンプ”ってことですね

そうです。でも、そのスタンプがあるおかげで、もし何かあっても責任を明確にできる。だからこそ重要なんです

表示の読み方と種類

デートマークは一見シンプルな刻印に見えますが、その読み方や形式にはいくつかのパターンがあります。

おもちゃだけでなく、自動車部品、家電、日用品など、多様な製品で共通して使われているのです。

1. 基本構造:中央の数字+外周の12ヶ月

最も一般的なのは、**中央に年(西暦の下一桁または2桁)**を示し、外周の1〜12が月を表すタイプ。

矢印の先が製造月を指す構造です。

例として、中央に「5」、矢印が「9」を指す場合──「2025年9月製造」となります。

単純に見えても、実は現場での金型交換の効率化やロット識別の明確化を目的とした緻密な設計です。

2. バリエーション:年月タイプ・年月日タイプ

用途や業界によっては、さらに細かいデートマークが採用されています。

- 年月タイプ:中央が西暦2桁、外周が月(例:24と10で「2024年10月製造」)

- 年月日タイプ:中央が月、外周が日(例:中央9・矢印22=「9月22日製造」)

- 年のみタイプ:長期保存が前提の製品や耐久部材に使用

このように、デートマークには追跡精度に応じた複数形式が存在します。

日単位の表示が必要な製品は、医療機器や自動車の安全部品に多く見られます。

おもちゃ以外でも、こんなマークあるんですか?

ありますよ。実は私たちが普段使ってる家電や車のパーツにもついてるんです

3. 他業界での使用例

自動車業界

バンパー、ライトハウジング、シートフレームなどの樹脂部品には、ほぼすべてデートマークが刻まれています。

リコール対応や安全性評価の際、どの工場のどのロットかを追跡する重要な情報源となるからです。

家電製品

テレビや冷蔵庫の内部パーツ、リモコンの裏蓋などにも同様のマークが使われます。

消耗部品の交換時期や保証対応時の識別に役立つ仕組みです。

日用品・食品容器

歯ブラシ、化粧品キャップ、ペットボトルの底部などにもデートマークが刻まれています。

これは食品ロットの追跡や衛生管理のためで、見た目は小さくても役割は大きいのです。

4. 例外的な配置と省略

一部製品では、裏面ではなく内部構造の見えない位置に刻まれていることもあります。

また、金型数が多い製品では、金型識別番号とデートマークを組み合わせた「複合マーク」形式も存在します。

このような場合、一般の消費者が直接確認するのは難しいものの、メーカー内部では確実に追跡可能な仕組みが構築されています。

なるほど、じゃあ“時計みたいな模様”はあらゆる業界での共通言語みたいなものですね

その通りです。どの国でも“丸い形で年月を示す”のが基本。だからこそ世界中の製造現場で採用されてるんです

こうしてみると、デートマークは「製品がどこで・いつ作られたか」を静かに語る、世界共通の工業コードといえます。

おもちゃの裏だけでなく、あなたの身の回りのあらゆる“プラスチック製品”にも、きっと小さな時計が隠れています。

消費者が知っておきたい“見分け方”

デートマークは「製造年月」を示すだけの印であり、安全基準の合格証ではありません。

それでも、見た目が“マークっぽい”ことから「安全の証」と誤解されることが少なくありません。

私自身、以前は「この時計マークがある=検査済み」と思い込んでいたひとりでした。

しかし調べてみると、意味も目的もまったく異なることがわかりました。

1. デートマークと安全マークの決定的な違い

まず、目的が違います。

| 種類 | 主な意味 | 管理主体 | 消費者に関係するか |

|---|---|---|---|

| デートマーク | 製造年月・ロット管理 | メーカー内部 | 間接的(品質追跡) |

| STマーク | 日本玩具協会の安全基準に合格 | 第三者検査機関 | 直接関係あり |

| CEマーキング | EU安全指令への適合表示 | メーカー(自己宣言) | 輸入玩具で確認 |

| CCCマーク | 中国の強制製品認証 | 国家制度 | 中国製品では義務 |

デートマークは内部記録の印、安全マークは消費者向けの安全証明。

混同すると、「安全確認をした気になってしまう」という危険があります。

たしかに、STマークも丸いですし、ぱっと見では見分けづらいですね

そうなんです。形は似ていても、意味はまったく違います。見分け方さえ覚えれば大丈夫ですよ

2. 混同しやすい“リサイクルマーク”との違い

さらにやっかいなのが、リサイクル関連マークとの混同です。

とくに日本では「プラマーク」「PETマーク」「紙マーク」など、三角形や矢印を使った識別表示が多く、デートマークと見間違える人もいます。

リサイクルマークは、廃棄・資源回収のための識別表示。

製造年月や安全性とは一切関係がありません。

たとえば、

- ペットボトルの底の「PET」

- 化粧品キャップの「プラ」

- ダンボールの「紙リサイクル」

これらはすべて“素材を分類するための符号”です。

時間を示すものではなく、“何でできているか”を伝えるものなのです。

3. SNSで広がる誤情報に注意

SNS上では「時計マークがある=検査済み」や「海外規格に通っている証」など、誤った投稿が定期的に拡散されます。

こうした情報は見た目の印象から生まれた誤解であり、実際には安全基準の有無とは無関係です。

また、CEマークとデートマークを混同したり、「STマークの簡略版」と紹介しているケースもありますが、いずれも誤りです。

情報源が不明確な投稿はうのみにせず、必ず公式機関や製品説明書を確認するのが基本です。

じゃあ、安全かどうかはどこを見ればいいんですか?

安全を確かめたいときは、ST・CE・CCCなどの“正式マーク”を確認しましょう

4. 安全性を確認する具体的な手順

- おもちゃ本体またはパッケージのマークを確認

→ STマーク(日本製)、CE(輸入品)、CCC(中国製)など。 - 販売元・輸入者名の記載をチェック

→ 責任所在が明記されているか。 - 日本玩具協会(ST)または販売元公式サイトで登録確認

→ STマークには登録番号があり、検索可能。 - デートマークは補足情報として参照

→ 安全確認ではなく、製造年月を知るための参考。

こうしたステップを踏むことで、「どのくらい前の製品なのか」「安全基準に沿っているのか」を両面から確認できます。

5. 実際に見分けるときのコツ

- 丸い時計型マーク → デートマーク(製造年月)

- 四角や楕円で文字入り(ST・CEなど) → 安全認証マーク

- 三角矢印やリサイクル文字付き → 資源識別マーク

見た目の直感に頼らず、「形」と「文字の有無」で区別すると確実です。

これでようやく見分け方がわかりました!

そうですね。デートマークは“いつ作られたか”、安全マークは“安全が確認されたか”。目的を切り分けることが大事です

まとめ:デートマークを正しく理解して安心な買い物を

おもちゃやプラスチック製品の裏にある「時計のようなマーク」。

それは、かわいい装飾でも、安全の印でもありません。

その正体は──**いつ作られたかを記録する“製造年月マーク(デートマーク)”**です。

このマークは、工場が品質管理やロット追跡を行うために不可欠な情報を刻むものであり、

不具合や回収対応を迅速に行うための「裏方の安全装置」といえます。

デートマークが教えてくれる“もう一つの安心”

デートマークそのものが安全性を保証するわけではありません。

しかし、この仕組みがあることで、メーカーが「いつ、どこで、どの金型で」作ったかを明確にし、

トラブル時に迅速な対応ができるという、見えない安心の仕組みが守られています。

つまり、デートマークは「信頼を維持するための記録」。

安全の最前線に立つのはSTやCEなどの制度的マークですが、

その土台を支えているのが、こうした裏方の印なのです。

安全を確認したいときのチェックリスト

- ST・CE・CCCマークの有無を確認

→ 表示がない製品は基準外の可能性あり。 - 販売元・輸入者の明記を確認

→ 責任の所在を確認できるか。 - おもちゃ協会など公式サイトで登録情報を検索

→ STマーク番号で検索可能。 - デートマークで製造年月を確認

→ 製造から数年経過している場合は経年劣化の可能性も。

これらを踏まえて選ぶことで、「古いロット」や「基準外製品」を避けやすくなります。

公式機関・相談窓口を知っておこう

- STマーク付き製品の問い合わせ:日本玩具協会(https://www.toys.or.jp/)

- リコール情報の確認:消費者庁リコール情報サイト(https://www.recall.caa.go.jp/)

- CE・CCC関連情報:TÜV SÜD、JETROなど各国認証機関の公式サイト

もし製品に不安を感じた場合は、これらの公的情報を確認することで、安全性を客観的に判断できます。

デートマークは安全マークじゃないけど、あって良かったって思いますね。

そうですね。見えないところで“責任の証”を残してくれる仕組みですから。知っているだけで安心感が違いますよ

まとめのひとこと

デートマークは、「この製品を誰が、いつ作ったのか」を静かに語る小さな印。

安全の証ではないけれど、信頼の証といえる存在です。

そして、真の安全は**制度に基づく認証(ST・CE・CCC)**と、消費者の正しい知識によって守られます。

この二つを正しく見分け、理解することこそが、安心な買い物への第一歩です。