テーブルの上に、ぽつんとできた小さなふくらみ。

最初は「水滴の跡かな?」と拭いてみたけれど、乾いても消えない。

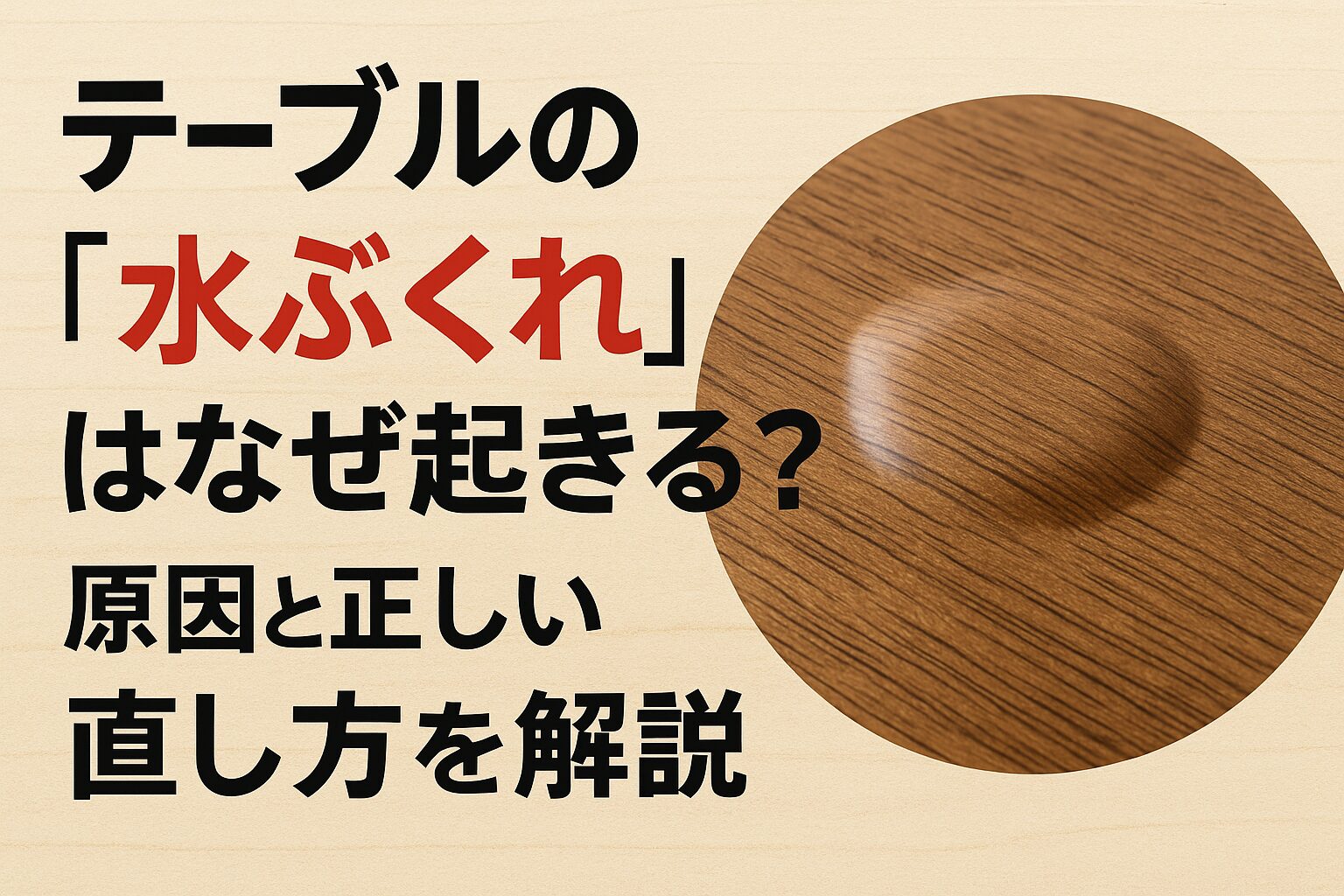

よく見ると、ぷくっとした膨らみが光を反射して、そこだけ妙にツヤツヤしている。

──そう、

これが「水ぶくれ」

私も初めて見たときはパニックでした。

「うちのテーブル、もうダメかもしれない…!」って。

でも焦ってドライヤーを当てた結果、ふくらみは倍増。

見事に“手の温もりで悪化させる選手権”に優勝しました。

実はこの「水ぶくれ」、ただの水跡じゃないんです。

原因は塗装膜が浮いているだけのこともあれば、突板(木の薄板)の接着がはがれている場合もある。

つまり「中身によって治し方がまるで違う」というやっかいなやつ。

私も何度か失敗してようやく気づきました。

テーブルの水ぶくれは“敵を知る”ところから始まります。

原因を正しく見抜けば、意外と自分で直せることもあるんです。

この記事では、そんな失敗だらけの私がたどり着いた

「正しい原因の見分け方」と「やっていいこと・ダメなこと」を、わかりやすくまとめました。

ドライヤー片手に泣きたくなったあなたへ届けたい、修理のリアル記録です。

【この記事でわかること】

・水ぶくれの正体と、起こるメカニズム

・やってはいけない応急処置と正しい対処法

・自分で直せるケースと、プロに頼むべきライン

・再発を防ぐための日常ケア

※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。

推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。

本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。

テーブルの水ぶくれとは?見た目と仕組みを知る

小さな「ぷくっ」は、木のSOS

テーブルにできた小さなふくらみ。

最初は「水滴かな?」と拭いても消えず、翌日見ると、そこだけ妙にツヤツヤしている。

まるで“木が内側から息をしている”ような、そんな感じがしませんか。

実はこれ、テーブルがあなたに「ちょっと助けて」とサインを出している状態なのです。

木の下地や塗装層のあいだに、水分や熱が入り込んで逃げ場を失い、ぷくっと膨れてしまう――それが「水ぶくれ」。

中に水が溜まっているわけではなく、塗装や接着層そのものが浮き上がっているのです。

素材によって原因はちがう

ひと口に「水ぶくれ」といっても、実はタイプがいくつかあります。

・塗装膜の浮き:透明でツヤがあり、触るとやわらかい。

・突板(木の薄板)の剥がれ:木目がずれたり、色が変わったりする。

・木地の膨張:範囲が広く、全体が波打つように見える。

原因が違えば、直し方もまったく変わります。

ドライヤーで温めると治ることもあれば、逆に悪化して取り返しがつかなくなることも。

つまり、「同じ見た目でも中身はまるで別物」なのです。

表面は木目柄が印刷してあるシートで芯は木材を細かくして固めたMDFやパーティクルボードという材料でできています 経年で表面のシートにキズがつきますとそこから水分が中へ含浸します そうすると中の材料が膨らみ盛り上がってしまいます ベビースターに水かけると膨らむ現象に近いです

https://x.com/turtlemonster8/status/1990097157756801303

身近なたとえで言えば…

たとえるなら、肌にできた水ぶくれを針でつつくようなもの。

見た目が小さくても、内部はデリケートで、触り方を間違えると跡が残ってしまいます。

テーブルの木も同じ。

表面のツヤの奥で、水分や熱がまだ暴れている状態なのです。

落ち着いて原因を見極めることこそ、修復の第一歩になります。

主な原因:水分・熱・接着剤の劣化

「水気」と「熱気」は木の天敵

テーブルの水ぶくれは、ほとんどの場合“うっかり”から始まります。

花瓶の水がこぼれた。

熱いマグカップをコースターなしで置いた。

もしくは、加湿器の蒸気がいつも同じ方向から当たっていた。

そうした日常の積み重ねが、見えないところで木と塗装のバランスを崩していくのです。

木は湿気を吸えば膨らみ、乾けば縮みます。

その上に塗られた塗装は、木よりずっと硬い。

だから、木だけが動こうとすると、

塗装層とのあいだに微細な“隙間”が生まれ、そこに空気や水分が入り込む――これが第一の原因です。

表面は木目柄が印刷してあるシートで芯は木材を細かくして固めたMDFやパーティクルボードという材料でできています 経年で表面のシートにキズがつきますとそこから水分が中へ含浸します そうすると中の材料が膨らみ盛り上がってしまいます ベビースターに水かけると膨らむ現象に近いです

https://x.com/turtlemonster8/status/1990097157756801303

「熱」はふくらみを加速させる

水ぶくれを悪化させるもうひとつの要因が“熱”。

ウレタンやラッカーなどの塗料は、熱を受けると柔らかくなり、再び冷えると固まります。

その過程で表面と内部に温度差ができると、わずかな膨張差で塗膜が浮きやすくなります。

とくに、ダイニングテーブルでよく起きるのが「熱マグカップ跡」。

丸い輪のようなふくらみは、この現象の典型例です。

経年劣化も見逃せない

新品のときは丈夫な塗装でも、数年たつと接着剤や樹脂の弾性が落ちてきます。

その結果、少しの湿気でも“浮きやすい体質”に変わっていくのです。

長年愛用しているテーブルほど、わずかな湿気変化に反応してふくらみが現れる。

つまり「時間」も、もうひとつの原因なのです。

応急処置:今すぐできる「被害拡大を防ぐ方法」

まずは「触らない」が最初の応急処置

テーブルに水ぶくれを見つけたとき、つい指で押したくなりますよね。

でも、それが一番やってはいけない行動です。

膨らみの内部は、まだ湿気や空気が動いている状態。

そこに力を加えると、塗膜や突板がさらに広がり、修復不能になることもあります。

だからこそ、まずは「そのまま静かに置いておく」。

焦らず、被害を広げないことが第一歩です。

「乾かす」前にやるべき確認

多くの人がドライヤーを持ち出しますが、それも要注意。

温風を近距離で当てると、内部の空気が膨張してさらに浮いてしまうのです。

代わりに試してほしいのは、常温での自然乾燥。

空気がゆるやかに流れる部屋で、直射日光を避けて1〜2日おきます。

湿気が原因なら、これだけでも軽度のふくらみは落ち着く場合があります。

吸湿シートで“そっと”サポート

乾燥を促す際に便利なのが、シリカゲルなどの乾燥剤シート。

テーブルの上に直接ではなく、やや離れた位置に置いて湿度を下げるのがコツです。

また、室内が極端に乾燥していると、今度は木の収縮で別の歪みが出ることもあるため、除湿のしすぎにも注意が必要です。

やってはいけないNG行為

・アイロンやドライヤーで温める

・ふくらみを押して潰す

・濡れた布で拭く(さらに水分を与えてしまう)

・針で穴を開ける(塗装層を破壊して再塗装が必要になる)

これらはすべて、表面のダメージを拡大させる行為です。

水ぶくれは“敵ではなく、警告灯”。

落ち着いて対応するだけで、軽症で済むことも多いのです。

自分でできる直し方:小規模の水ぶくれ修理手順

軽症なら「温と冷のバランス」で回復することも

もし水ぶくれが“指の腹で押して軽く沈む程度”なら、まだ修復の余地があります。

ただし、焦って押したり、強く温めたりすると悪化します。

まずは慎重な手順を守ってください。

- 完全に乾燥させる

常温の風通しが良い場所で、最低1〜2日。

見た目が変わらなくても、内部の湿気が抜けていきます。 - 低温のアイロンを使う方法(突板タイプのみ)

・ふくらみの上に薄いコットン布を当てる。

・アイロンを「中温」設定にして、3〜5秒ずつ軽く押し当てる。

・決してこすらず、圧をかけすぎない。

・様子を見ながら数回に分けて行う。

これは、突板の接着層が軽く温まることで再び密着し、ふくらみが落ち着くケースがあるためです。

ただし、ウレタン塗装など厚い塗膜タイプには非推奨。

塗装が柔らかくなり、逆に「つやムラ」や「白濁」が出ることがあります。

塗膜の浮きには「湿熱パック」よりも「冷却」

塗装の浮きだけなら、あえて冷やすのが有効なこともあります。

氷を直接当てるのではなく、保冷剤をタオル越しに5分程度置いてみてください。

温度差によって表面が収縮し、ふくらみが少し落ち着くことがあります。

これで変化がない場合、無理に続けず、プロの再塗装を検討した方が安全です。

絶対に避けたい“DIY沼”の例

・アイロンを高温にして強く押す(焦げる・割れる)

・アルコールやシンナーで拭く(塗装が溶ける)

・紙やすりで削る(元に戻らない)

これらは一度の判断ミスで取り返しがつかなくなります。

小規模だからといって軽視せず、“戻せる範囲”で止める勇気も大切です。

皆さ~ん、テーブルは新品のうちにホームセンターの透明ビニールクロスを切り売りで買って、テーブルぴったりサイズに切って敷くときれい長持ちしますよ~。その際100均の地震止めクッションを小さくして四隅に貼ると動きません。クロスは少し厚めがベストです。

https://x.com/catakimi/status/1990277896011948390

【※注意】

本記事の内容は、一般的な木製テーブルの構造・塗装特性・修理実例、SNSなど、複数の専門資料およびメーカー公表情報をもとに再構成したものであり、すべての環境・素材・症状に当てはまるものではありません。

特に「水ぶくれ」の発生原因や修理可否は、

・テーブルの素材(無垢・突板・合板)

・塗装の種類(ウレタン・ラッカー・オイルなど)

・使用環境(湿度・温度・加湿器・直射日光など)

によって大きく異なります。

本記事で紹介した応急処置や修理方法は、一般的な参考情報として提供するものであり、実施の際は自己責任でお願いいたします。

また、メーカー保証や販売店のサポート対象外となる場合もありますので、心配な場合は専門の家具修理業者またはメーカーサービス窓口へご相談ください。

本記事の情報を基に発生したいかなる損害についても、筆者および当サイトは一切の責任を負いかねます。慎重な判断と安全な作業をお願い申し上げます。

プロに頼むべきケース:再塗装や突板交換の目安

「押しても戻らない」「広がってきたら」迷わず相談を

水ぶくれが出て数日経っても沈まない。

あるいは、ふくらみが広がって木目のズレまで見える――そんなときは、すでに内部構造が傷んでいます。

とくに、突板(木の薄い板)仕上げのテーブルでは、接着剤が完全に剥がれていることが多く、自力での修復は困難です。

この段階でドライヤーやアイロンを使うと、突板が波打ったり割れたりして、最終的には交換しかなくなります。

プロに相談すべきサインは次の通りです。

- ふくらみが指で押しても全く動かない

- 広範囲に波打ちが出ている

- 表面の塗装が白く濁っている

- 木目がずれて見える

再塗装と再接着のプロセス

修理業者では、まず天板の表面を丁寧に研磨して古い塗膜を除去します。

そのあと、突板の剥がれ部分を再接着し、全体を均一に塗り直すのが一般的な手順です。

費用の目安としては、小さな補修なら1〜2万円前後、再塗装を含む全面修理なら3〜6万円程度が相場です。

ただし、無垢材の場合は塗装し直せば新品同様になりますが、突板や化粧合板では交換が必要になることもあります。

「買い替え」と「修理」の境界線

テーブルの構造がしっかりしていて、思い入れのある家具なら修理の価値は十分あります。

しかし、安価な量産型の合板テーブルでは、修理費が新品購入とほとんど変わらないケースもあります。

たとえば、突板が大きく剥がれて基材まで歪んでいる場合は、再塗装では元の形に戻らないことが多いです。

そうしたときは、修理ではなく**「引き取り→買い替え」**を視野に入れるのも賢明です。

✅ まとめ

・沈まない、広がる、木目ズレが出てきたら業者案件。

・再塗装+再接着で3〜6万円前後が目安。

・思い入れがあるテーブルは修理、量産型は買い替えが合理的。

・“DIY限界ライン”を見誤らないことが、家具を長持ちさせるコツです。

再発防止のコツ:湿度・置き場所・日常メンテナンス

湿度管理が最大の“保険”

テーブルの水ぶくれは、いったん直っても、環境が変わればすぐに再発します。

最大の原因は「湿度の波」。

木材は空気中の湿気を吸って膨張し、乾燥すると収縮します。

理想的な室内湿度は40〜60%。

加湿器を近づけすぎたり、窓際に置いて結露を受けたりすると、木の内部に水分が溜まりやすくなります。

もし湿気が多い場所にテーブルを置く場合は、

・テーブル下に除湿剤を置く

・梅雨時はサーキュレーターで空気を動かす

・加湿器の吹き出し口を家具に向けない

この3つを意識するだけで、症状の再発率は大きく下がります。

直射日光も“隠れた敵”

日光の熱で塗膜が柔らかくなり、冷えるときにひびや浮きが生じます。

カーテンやブラインドでやわらかく光を遮るだけでも、熱ダメージを減らせます。

特に、季節の変わり目は要注意。

朝と昼で温度差が大きいと、塗装が膨張と収縮を繰り返してしまうのです。

日常メンテナンスの基本

・コップや花瓶の下には必ずコースターを使う

・濡れた布で拭いたあとは、乾いた布で仕上げる

・オイル仕上げのテーブルは、定期的に再オイルを塗布する

これらを続けることで、木の表面が保護され、湿気の侵入を防ぎやすくなります。

見た目のツヤも保てるので、一石二鳥です。

✅ まとめ

・湿度は40〜60%を維持。過湿も過乾燥もNG。

・直射日光や温度差は塗膜を弱らせる。

・日々の拭き方とコースター使用で、再発をほぼ防げる。

・メンテナンスは「こまめに、でも軽く」が長持ちのコツ。

さいごに:焦らず、素材に合ったケアを

水ぶくれを見つけたとき、たいていの人は焦ります。

私もそうでした。

けれど今思えば、「すぐ何かをする」より「まず観察する」ことがいちばんの近道でした。

木は生きてきた素材です。

だから、急激な湿気や温度変化に対して素直に反応します。

それを“壊れた”と決めつけず、“少し休ませてあげる”という感覚で向き合うだけで、状態は驚くほど変わることがあります。

小さな水ぶくれなら、湿気が抜けるだけで落ち着くこともあります。

でも、放置すれば確実に悪化します。

つまり「焦らず、でも放っておかない」がちょうどいい距離感なのです。

家具は、手をかけるほど応えてくれる存在です。

私のテーブルも、今ではあの“ぷくっとした跡”が消えて、むしろ味わい深い木目に見えるようになりました。

傷を嫌うより、そのひとつひとつが“暮らしの証”になると思うと、不思議と愛着が増していくものです。

✅ まとめ

・最初に慌てず「観察」することが何より大切。

・木材は生きた素材。湿気・熱に素直に反応する。

・正しい知識と少しの時間で、状態は改善する。

・修理も予防も、「慌てず、無理せず、丁寧に」。

【※注意】

本記事の内容は、一般的な木製テーブルの構造・塗装特性・修理実例、SNSなど、複数の専門資料およびメーカー公表情報をもとに再構成したものであり、すべての環境・素材・症状に当てはまるものではありません。

特に「水ぶくれ」の発生原因や修理可否は、

・テーブルの素材(無垢・突板・合板)

・塗装の種類(ウレタン・ラッカー・オイルなど)

・使用環境(湿度・温度・加湿器・直射日光など)

によって大きく異なります。

本記事で紹介した応急処置や修理方法は、一般的な参考情報として提供するものであり、実施の際は自己責任でお願いいたします。

また、メーカー保証や販売店のサポート対象外となる場合もありますので、心配な場合は専門の家具修理業者またはメーカーサービス窓口へご相談ください。

本記事の情報を基に発生したいかなる損害についても、筆者および当サイトは一切の責任を負いかねます。慎重な判断と安全な作業をお願い申し上げます。

参照情報(出典整理)