夜のSNSで、ひときわ目を引く一文が流れてきました。

「色の使用料なんてあるんだ」

……あるの?

画面を見つめながら、私の脳裏にも“???”が浮かびました。

続くタイムラインでは、誰かが怒り、誰かが笑い、誰かは疲れていました。

「色にも著作権ある!」

「色トレスしたら10万円!」と主張する人が現れ、

それを見た別の人が「いや、ピーチ姫の色パクってるやん」と返す。

炎上です。

しかし同時に、誰もが一度は気になっていたテーマでもあります。

――「色に、著作権はあるのか?」

私も昔、イラストを描いていて、同じように思ったことがあります。

好きなブランドの色をスポイトで拾って、「これ、バレたら怒られるのかな」と。

そのときの私は、著作権法も商標法も意匠法も、何ひとつ知りませんでした。

ただ「この色、きれいだな」と思っただけだったのです。

でも現実はもう少し複雑で。

赤や青そのものは“自由に使える”けれど、

配色の組み合わせが長年使われて「その色=あの会社」と認識されてしまえば、

それは法律の保護対象になることがあるようなのです。ほんとか?

つまり、色は“誰のものでもない”けれど、“誰かの顔になる”ことがある。

この矛盾が、今回のSNS騒動の根っこにあります。

だからこそ、この記事ではその境界線をわかりやすく整理します。

怒る前に、笑う前に、一度立ち止まってほしいのです。

「どこまでが自由で、どこからが“誰かのもの”になるのか」。

デザイナーも、イラストレーターも、そして見ているだけの人も、この“色の法的リアリティ”を知っておくことに価値があります。

この記事でわかること

- 色そのものに著作権があるかどうか

- スポイトで拾った色の使用が違法になる場合とならない場合

- 商標・意匠・不正競争防止法の違いと関係

- 炎上を避けつつ、自分の創作を守るための基本知識

※この記事は、2025年10月時点の一般公開情報をもとにした素人(筆者)のまとめです。こういうのがあるんだ〜程度の方を対象にしています。

SNS上で話題となった議論を整理していますが、特定の個人・事案を断定的に論じる意図はありません。具体的な判断は事実関係や使用実態により異なるため、個別の相談は弁理士さん・弁護士さんにご確認ください。

色は自由財?著作権法から見た「色そのもの」の立ち位置

「赤」にも「青」にも、実は戸籍はありません。

だから、法律の世界では“無主物(むしゅぶつ)”──つまり、誰のものでもない。

これが「色そのもの」の出発点です。

とはいえ、「赤」には歴史があり、「青」には文化があります。

日本で“青信号”と言えば、実際には緑。

つまり私たちは、日常的に「色」という抽象の上で生活しているのです。

では、この曖昧な“色”が、著作権の世界ではどう扱われるのでしょうか。

著作権法はこう定めています。

「思想または感情を創作的に表現したもの」。

この文言に、“単なる赤色”や“青色”が入るかといえば──入りません。

赤は赤でしかなく、そこに思想も感情も宿らない。

つまり、「色そのもの」には著作権が発生しないのです。

“#ff0000”というコードは、世界中どこでも同じ赤。

そこに独自性を主張しても、裁判所は「自然界にある色を独占することは認められない」と判断します。

では、絵画やロゴ、UIのように“色を使った作品”はどうでしょう。

この場合、著作権の主張は「配色全体」や「構成の創作性」に及びます。

たとえば、あるイラストが「柔らかなグラデーションと透明な肌色」で評価されているなら、

その全体の表現が保護される対象です。

ただし、「肌色だけを切り取って“この色の権利だ”」という主張は成立しません。

これはちょうど、料理の世界と似ています。

カレーそのものに著作権はないけれど、

“あのスパイス配合”や“盛り付けの構成”には創作性がある。

つまり、守られるのは「味そのもの」ではなく「味の表現」なんです。

著作権法が守るのは、あくまで**「表現」であり、「要素」**ではない。

赤や青といった“要素”は自由に使ってよい。

でも、それをどう組み合わせ、どう感じさせるか──そこに人の表現が宿る。

✅ まとめ

- 単色(赤・青・緑など)には著作権は発生しない。

- 作品の一部としての色づかいは「全体の表現」の中で守られる。

- 「色」は自由財だが、「配色」は創作物になり得る。

“その色=あの会社”を示す?商標法で守られる配色の世界

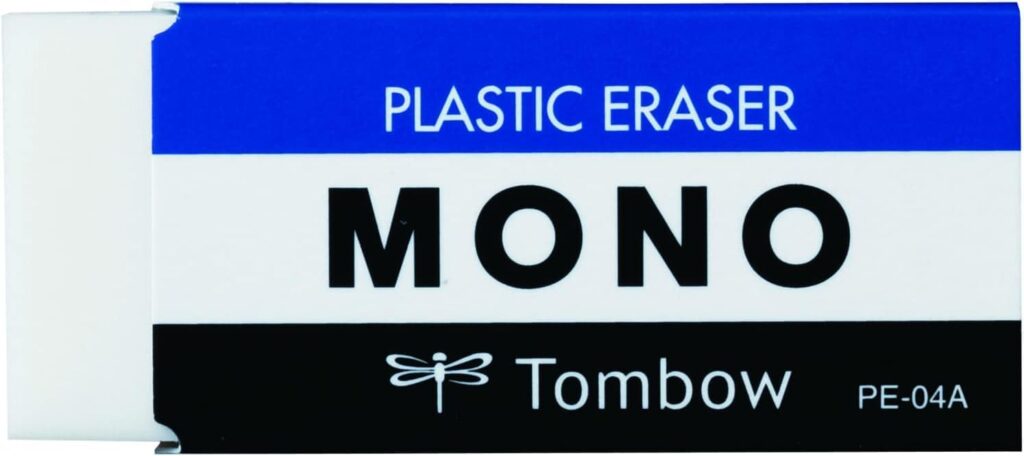

「青・白・黒」の3色を見たとき、あなたの脳裏に“あの消しゴム”が浮かぶなら──

それは偶然ではありません。

トンボ鉛筆さんのMONO消しゴム。

その配色は、2017年に**「色彩のみからなる商標」として正式に登録されました。

つまり、単なる色ではなく、“長年の使用によって識別力を持った色の組み合わせ”**として法律に認められたのです。

(参考:特許庁 商標審査便覧「色彩のみからなる商標」

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/index.html)

ただし、これは“誰でもできること”ではありません。

むしろ、極めて稀な例外といってよいでしょう。

商標法の目的は、「出所表示」、つまり**“この商品はどこの会社のものか”を識別できるようにすること**です。

2015年の法改正により、色だけでも出願は可能になりましたが、特許庁の審査基準では次のように定められています。

「色彩のみからなる商標は、原則として自他商品・役務の識別力を有しない」

(引用:特許庁 商標審査便覧・第54条第6項関係)

つまり、“ただの赤”や“どこにでもある青”は誰でも使える公共財。

それを「独占」することはできません。

では、どうすれば登録が認められるのか。条件は明確です。

- 長年の継続的使用によって社会に広く認知されていること

- 使用実績やアンケート調査などで“識別力”を客観的に立証できること

この2つを満たしたごく一部の企業だけが、色の商標を取得できるのです。

実例として、MONO消しゴムの「青・白・黒」配色、

セブン‐イレブンさんの「オレンジ・緑・赤」などがあります。

(出典:特許庁 商標登録例一覧

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/todokede/index.html)

ここで勘違いしやすいのが、

「登録された色=その色全体を独占できる」という誤解です。

実際の商標権は指定商品・指定役務の範囲にしか及びません。

たとえばMONO配色は文房具分野での保護に限られ、壁紙や衣類など、まったく別業種で同じ色を使っても侵害にはなりません。

この制度の本質は、「独占」ではなく「信頼の保護」です。

法律は、「色を使う自由」は誰にでもあると認めています。

ただし、その色が“長年の努力で築かれたブランドの象徴”になっている場合に限り、混同や模倣を防ぐための盾を与えているのです。

✅ まとめ

- 商標法は「創作性」ではなく「識別力(出所表示)」を守る法律。

- 「色彩のみからなる商標」は2015年に制度化されたが、登録は極めて難しい。

- 登録が認められるのは、社会的に広く認識された長年の配色のみ。

- 商標権の効力は指定分野内に限られ、すべての使用を禁止するものではない。

- 法の目的は“色の独占”ではなく、“ブランドの信用保護”である。

【一次情報・参照資料】

- 文化庁「著作権制度の概要」

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93726501_05.pdf - 特許庁「商標審査便覧:色彩のみからなる商標」

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/index.html - トンボ鉛筆 プレスリリース「MONO消しゴムの配色が商標登録」

https://www.tombow.com/press/170301-2__trashed/ - 日本弁理士会・商標制度の解説(色彩商標)

https://www.jpaa.or.jp/knowledge/trademark-color/

意匠法・不正競争防止法:デザイン全体としての保護領域

デザインの世界において、「色」はスパイスのような存在です。

少し加えるだけで印象が変わるし、入れすぎると誰かの料理に似てしまう。

──そう、あれはまさに「カレーの隠し味理論」。

でも法律の世界では、スパイスの一粒まで記録されるほど厳密です。

たとえば「意匠法」。

これは“見た目のデザイン”を保護するための法律で、

形や模様、そして**「色彩の組合せ」**までをカバーしています。

ただし、“赤だけ”や“青だけ”では対象になりません。

意匠法で守られるのは、あくまで「全体としての外観」です。

特許庁の定義を借りれば、

「意匠とは、物品の形状、模様または色彩、もしくはこれらの結合であって、美感を起こさせるもの」

(引用:特許庁『意匠制度概要』https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/index.html)

つまり、デザインとは“赤いだけの皿”ではなく、“赤い皿の曲線と艶”まで含めての話。

色単体ではなく、“組み合わせ+構成”で一つの意匠になるのです。

しかも、2020年の法改正でこの範囲はぐっと広がりました。

これまで「物の形」に限られていた保護対象が、

建築物や内装、さらにはスマホ画面のアイコン配置など**“画像デザイン”**にも拡張されたのです。

これにより、店舗の外観やアプリのUIなど、

**“配色を含む全体デザイン”**にも法的な保護が及ぶ可能性が出てきました。

(参考:特許庁『意匠法改正(2019年施行)』

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html)

一方で、「不正競争防止法」はもう少し現実的です。

この法律は、“まるごとマネされた外観”から企業を守る仕組み。

たとえば、喫茶店の内装がそっくりコピーされたり、

有名アプリのUI配色がまるごと真似されたときに、

「混同を生じさせる行為」として差止請求ができることがあります。

ただし、“単一色だけ”で訴えるのはほぼ不可能です。

裁判所は「装い全体(トレードドレス)」の一体感を見ます。

つまり、“赤いソール”だけではなく、

「靴の形、材質、ブランドイメージ全体」として判断するのです。

(参考:INPIT「ルブタン・レッドソール事件評釈」

https://www.inpit.go.jp/content/100875850.pdf

要するに、意匠法も不正競争防止法も、

「色そのもの」を守る法律ではありません。

どちらも“色を含めたデザイン全体の印象”を守る仕組みです。

このあたりを誤解すると、

「赤を使っただけで訴えられる!」と慌てる人が出てくるのですが──

それは、カレーを作っただけで「スパイスの著作権だ!」と言っているようなものです。

✅ まとめ

- 意匠法は“形・模様・色彩の組み合わせ”を守る法律。

- 単色ではなく、“全体の美的構成”に保護が及ぶ。

- 2020年改正で、建築・内装・画像デザインにも対象拡大。

- 不正競争防止法は、“店舗やUIなど装い全体”を守る。

- 色単体での訴えは困難で、“トータルデザイン”としての保護が中心。

「色は単独では守られないけれど、“美しさの一部”として守られる」。

この絶妙な距離感こそが、法律のいう“デザインの自由”なんです。

“スポイトで拾う”行為は違法なのか?グレーゾーンを整理

ある夜、デザインをしていて思わず声が出ました。

「この色、天才じゃん!」

──そして、気づけば手は動いていました。

ポインタがそっとその色の上を通過し、

“ピッ”という音とともに、あなたのキャンバスへ。

……そこでふと不安になるわけです。

「これ、もしかして……アウト?」

まず最初に知っておきたいのは、

**「スポイトで色を拾う行為そのものが、直ちに違法とされるケースは確認されていない」**という点です。

ただし、これは「常に問題がない」という意味ではありません。

法律の判断は“状況”で変わります。

拾った色の使い方、文脈、そしてその色に“ブランドの識別力”があるか──

これらが重なった場合、別の法律(商標法や不正競争防止法など)が関係してくる可能性があります。

たとえば、有名企業が長年使い続けてきた配色(例:トンボ鉛筆さんのMONOカラーや、セブン‐イレブンさんの看板色など)。

こうした配色は**「色彩商標」として登録されていることがあり、

同業界で似た使い方をすると、“混同のおそれ”**と判断されることがあります。

ただし、商標権の効力は“指定された分野内”に限られます。

文房具の配色を服のデザインに使っても、

すぐに法的責任を問われるわけではありません。

(参照:特許庁 商標審査便覧)

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/index.html

また、最近増えているのが「偶然似た色」問題。

AIツールやパレット生成サイトが普及した結果、

他人の作品に“結果的に似てしまう”ケースも増えています。

この場合、意図的に似せたと判断されない限り、法的問題に発展する可能性は低いと考えられます。

ただし、SNS上では“似ている”というだけで誤解や炎上が起こることもあるため、

法律上のリスクよりも**「印象のリスク」**の方が実は大きいのです。

つまり、スポイトの問題は、

“違法・合法”という二択ではなく、**「文脈依存のグラデーション」**です。

色そのものは自由。

けれど、その色に誰かの努力や信頼が宿っているとき、

そこには“法律”ではなく“敬意”という線引きがある。

✅ まとめ

- スポイトで色を拾う行為が「直ちに違法」とされる事例は確認されていない。

- ただし、色の使い方によっては商標法・不正競争防止法の判断対象になる可能性がある。

- “意図的に似せた”場合や、ブランド識別性のある配色を同業種で使う場合は要注意。

- 法的リスクだけでなく、「印象面での炎上リスク」にも配慮が必要。

- 判断に迷う場合は、弁理士さんや弁護士さんへの相談が確実。

スポイトツールは悪魔の道具ではありません。

ただ、**「どこからが真似で、どこまでが学びか」**を考えるきっかけにはなる。

それを意識するだけで、創作の世界はずっと自由で、ずっと優しくなります。

さいごに

色の世界は、思っていたよりも広くて、そして静かです。

私たちはその中で、日々ちょっとした“選択”をしています。

赤を使うか、青にするか、どんなグラデーションでまとめるか。

その小さな判断の積み重ねが、作品の「顔」を作っていく。

今回のSNS騒動をきっかけに、

「色にも著作権があるのか?」という問いが一気に広まりました。

けれど、結論として見えてくるのは、

色そのものには著作権は基本的に認められないという原則です。

ただし、色が組み合わさって「配色」になり、

それが長年の使用で“あの会社らしさ”を帯びてくると──

商標法や不正競争防止法がそっと肩を貸してくれます。

つまり、法律は「努力で生まれた色」を守る仕組みを持っている。

けれど、同時に「創作の自由」も奪わないよう、慎重に線を引いているのです。

スポイトツールは、その線を見極めるための“レンズ”みたいなものです。

人の色をそのまま使うこともできるし、

そこから学んで自分の色を育てることもできる。

使い方ひとつで、盗用にも、創造にもなる。

法律は、その行為を“意図”で見ています。

だからこそ、結局のところ「どう使いたいか」を問われているのは、私たち自身なんです。

赤も青も、誰のものでもない。

でも、“誰かが育てた赤”には、努力と時間が染み込んでいる。

それを見つめて、敬意をもって離れていくこと。

その一歩が、クリエイターとしての矜持なのかもしれません。

✅ 本記事のまとめ

- 色そのものは著作権の対象外。

- ただし、配色や外観全体は、商標法・意匠法・不正競争防止法で保護され得る。

- スポイトで拾う行為は違法ではないが、使い方次第で法的・社会的リスクが変わる。

- 一番大事なのは、“法”よりも“リスペクト”。

- 色を「奪う」より、「自分の色を育てる」ほうが、ずっとかっこいい。

本記事の参照情報(出典整理)URL一覧

- 文化庁「著作権制度の概要」

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93726501_05.pdf - 特許庁「商標審査便覧:色彩のみからなる商標」

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/index.html - トンボ鉛筆 プレスリリース「MONO消しゴムの配色が商標登録」

https://www.tombow.com/press/170301-2__trashed/ - 特許庁「意匠法改正(2019年施行)」

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html - INPIT「ルブタン・レッドソール事件評釈」

https://www.inpit.go.jp/content/100875850.pdf

このテーマは、答えが一つではありません。

けれど、「誰かの努力を奪わないように」「自分の色を見失わないように」という心だけは、

どんな時代にも共通するルールだと思うのです。

※

本記事は、2025年10月29日時点で公開されている公的資料や専門家解説をもとに、一般的な情報提供を目的として執筆したものです。

記載内容は、著作権・商標・意匠・不正競争防止法などの概要を整理したものであり、特定の事案に対して法的判断を行うものではありません。

法令の解釈や適用は、個々の事実関係や利用目的によって異なる場合があります。

実際の対応・判断を行う際は、必ず弁理士さん・弁護士さんなどの専門家にご相談ください。

本記事および運営者は、記事の内容に基づいて行われた行動や判断に関して、

いかなる損害・トラブル等についても一切の責任を負いません。

また、本記事内の説明・図版・AI生成画像はすべて参考表現であり、

特定の企業・団体・個人・ブランドを誹謗・中傷・模倣する意図はございません。

内容の正確性・最新性については十分に確認しておりますが、

法改正その他の理由により、後日内容が変更される可能性があります。

最終的な判断および行動は、必ずご自身の責任でお願いいたします。