SNSで突如話題になっているおもちゃをご存知でしょうか

その名も「ヘッドショットウッドボット」

風船を“的”にしたこの不思議なおもちゃが、なぜここまで注目を集めているのでしょうか。

私自身も最初はSNSで軽い気持ちで見かけただけでしたが、次第にその魅力に惹き込まれ、情報を集めずにはいられませんでした。

なんだこの面白そうなおもちゃは・・・!

間違いなく盛り上がりそうな予感がします!

木製のパペットに風船をセットし、相手の風船を割ることで勝敗が決まるこのゲーム。

単純でありながら奥深い駆け引きがあり、しかも手に触れるアナログ感が現代人の心を掴んでいます。

SNSでは「すぐに遊べる」「誰でも楽しめる」「見た目が可愛い」と絶賛され、シーンを問わず盛り上がる“空気感”を作るおもちゃとして大きな期待が寄せられています。

この記事では、そんな「ヘッドショットウッドボット」がどんな遊び方のおもちゃなのか、SNSで注目された背景や理由、実際のユーザーの反応、そして今後の商品化への可能性まで、詳しく解説します。

この記事でわかること:

- 「ヘッドショットウッドボット」の基本情報と遊び方

- SNSで盛り上がっている理由

- ユーザー評価と反応

- 活躍が期待されるシーン

- 改良・商品化への期待

※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。

>>>おすすめ記事<<

SNSで話題の「ヘッドショットウッドボット」とは

どんな遊び方をするおもちゃか

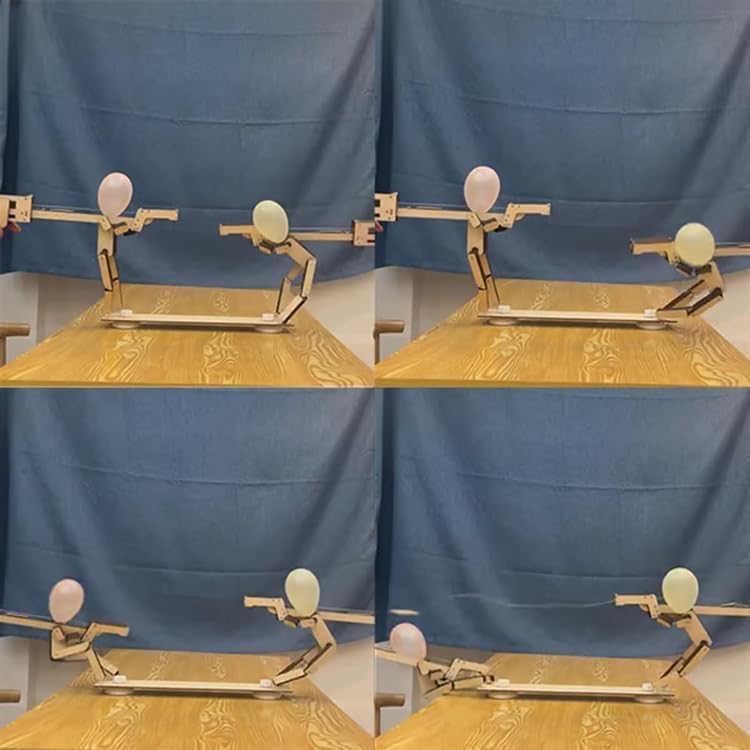

「ヘッドショットウッドボット」は、木製の人型パペットにカラフルな風船を“頭”として装着し、相手の風船をピストル型のおもちゃで撃ち抜くというシンプルかつ直感的なルールが特徴です。

プレイヤーは相手の正面に立ち、的となる風船に狙いを定めます。発射装置は比較的単純な仕組みですが、どのタイミングで撃つか、相手の動きをどう読むかが勝敗を分ける大きなポイントになります。つまり、ゲームは「単純明快」でありながら「瞬間的な駆け引き」が重要な要素として組み込まれているのです。

さらに、耐久性に優れた木製の素材と、破裂する風船の“パンッ”という音が場を盛り上げるため、対戦型ゲームとしてだけでなく、周囲で見守る観戦者まで引き込む魅力を持っています。

SNS上では「頭に風船を乗せたロボットが向かい合っている姿が可愛い」「子供だけでなく大人同士でも本気になる」「飲み会やホームパーティーで盛り上がりそうだ」などの声が多く、今や家族や友人同士のレクリエーションにぴったりの遊びとして認知されつつあります。

SNSで注目された理由と魅力

「ヘッドショットウッドボット」がここまでSNSで注目を集めた理由は、単なる“アナログ玩具”にとどまらない多層的な魅力にあります。

まず、このゲームは「誰が見ても一目でルールが理解できる」わかりやすさが最大の特徴です。風船が割れるかどうか、それだけで勝敗が決まるので、遊んでいる本人だけでなく観戦者まで引き込まれます。SNS上では「見ているだけで面白い」「友人同士で本気になってしまった」という投稿が溢れています。

次に「身体を動かす楽しさ」です。風船を撃ち抜くには、相手の真正面に立つ必要があるため、駆け引きだけでなく身体的な動作も求められます。現代のデジタルゲームとは対照的に、物理的な距離感やタイミングを共有できる“リアル空間”での楽しみ方が、ユーザーにとって新鮮に感じられたのでしょう。

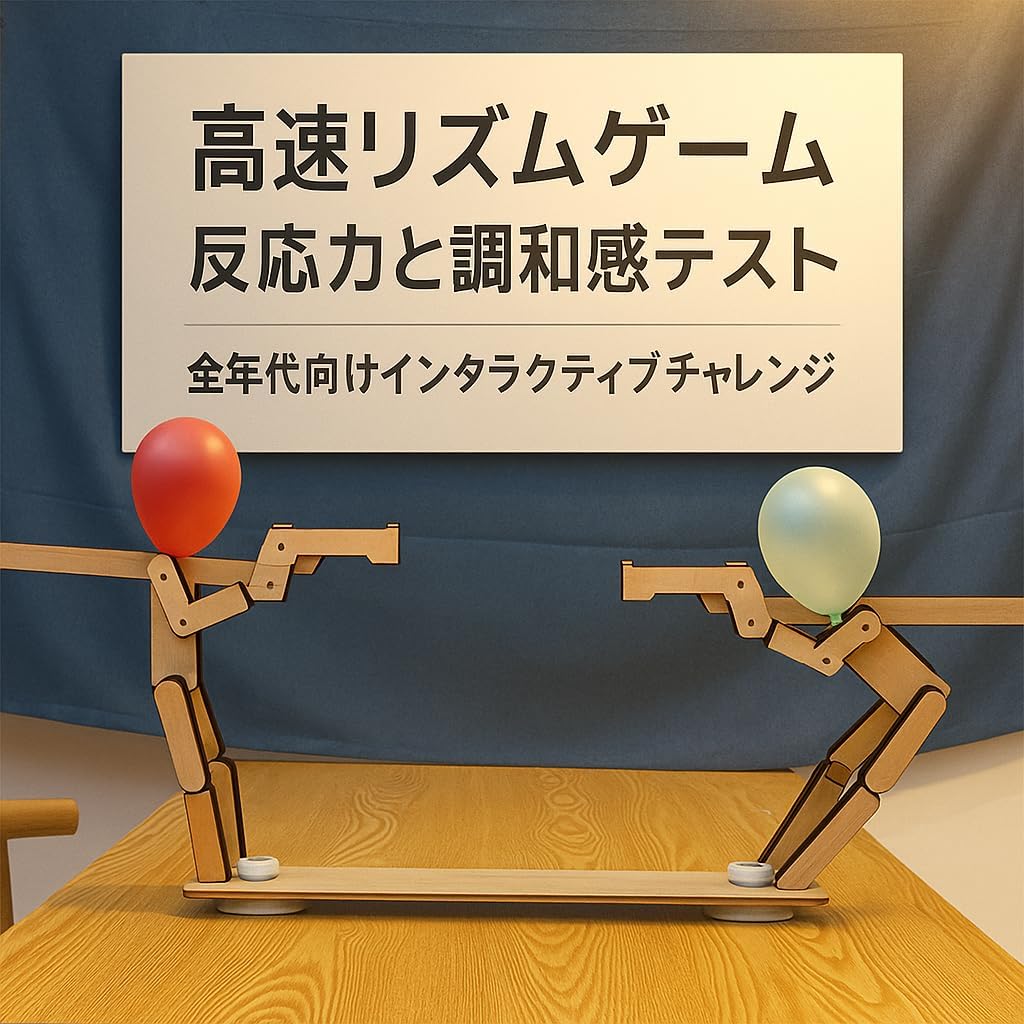

また「木製ロボットのアナログな質感」「頭が風船というユーモラスなデザイン」「色とりどりの風船が映えるビジュアル」が、SNS映えする要素として多くの注目を集めました。これにより、実際に遊んだ体験者だけでなく、写真や動画で「どんなものなのか見て楽しむ」層も広がっていったのです。

シンプルなルールと戦術性への評価

「ヘッドショットウッドボット」は、非常にシンプルなルールでありながら、奥深い戦術性があると多くのユーザーから評価されています。SNSでは「止まれば狙いやすいが、動けば命中率が落ちる」「撃つタイミングの駆け引きが熱い」など、体験者の具体的な感想が寄せられています。

この“シンプルだけど奥深い”構造こそ、誰でもすぐに楽しめる一方で、繰り返しプレイしたくなる中毒性を生んでいます。特に、デジタルゲームでは得られない「リアルな間合いの読み合い」や「自分の身体と反射神経を使う体験」が、30代~40代を中心に高く支持されているようです。

「駆け引きの妙」「一瞬の勝負」「負けても笑えるルール」。この3つの要素が揃っていることが、多くの世代に共感され、SNSでも熱量高くシェアされている理由だと思われます。

アナログ感と見た目の楽しさ

「ヘッドショットウッドボット」がこれほどまでにSNSで話題になった背景には、その“アナログ感”と“見た目の楽しさ”があります。現代ではスマートフォンやVRゴーグルを使うデジタルコンテンツが主流ですが、このおもちゃは真逆を行きます。木材の温かみ、風船のカラフルさ、そして単純な仕掛けが醸し出すレトロな雰囲気が、多くのユーザーに「懐かしさと新しさの融合」として受け止められていました。

特に、「木製のロボットに風船を付けたビジュアル」はシュールで可愛らしく、思わず写真や動画をSNSに投稿したくなる要素です。現代の“映え”文化にフィットするこのビジュアルは、SNSで一気に拡散される大きな原動力になりました。

さらに、「風船が割れる瞬間の音」「割れた後に相手と笑い合える一体感」「見守る人たちの歓声」など、デジタルでは体験できない“空気感”まで含めて楽しめることが、高評価につながっているようです。

どんなシーンで活躍しそうか

家庭・パーティー・学園祭・イベント

「ヘッドショットウッドボット」は、そのシンプルさと“場を盛り上げる力”から、さまざまなシーンで活躍する可能性があります。

まず家庭では、親子のコミュニケーションツールとして最適です。大人も子どももルールをすぐ理解でき、家族全員が同じ土俵で対戦できるため、自然と笑顔が生まれます。家に居ながらちょっとした“イベント感”を味わえるのが嬉しいポイントです。

パーティーでは「見た目が楽しい」「勝敗がすぐ決まる」という要素が盛り上がりに直結します。飲み会や誕生日会で“余興”として遊ぶ光景がSNSにも多く投稿されています。

また、学園祭など学校イベントでは、小道具として設置するだけで注目の的になります。ルール説明がほぼ不要なので回転率が良く、多くの人が気軽に参加できる「出し物」として活躍できるでしょう。

さらに、企業のレクリエーションでも「風船を狙い合うユーモア」「会場の一体感」を生む仕掛けとして取り入れやすく、年齢や役職に関係なく一緒に楽しめるツールとして期待されています。

SNS映えと贈り物需要

「ヘッドショットウッドボット」は単なる遊び道具にとどまらず、“SNS映えするおしゃれなアイテム”としても高く評価されています。木目の美しさ、手作り感、そしてカラフルな風船が並ぶ光景は、写真に収めたときの見栄えが抜群です。そのため、「SNS用の写真を撮るために買いたい」といった声すら見受けられました。

また、贈り物としての需要も急速に伸びてきています。特に「友人へのちょっとしたギフト」「先生への感謝を込めたプレゼント」「子どもの誕生日」など、遊びながらコミュニケーションを楽しめるアイテムとして選ばれています。

贈り物に適している理由は、見た目の可愛らしさだけではありません。

- 老若男女問わず誰でも楽しめる

- ルール説明が不要

- 価格が手頃(Amazonでは1,288円前後)

といったポイントが、ギフトとして贈りやすい条件を揃えているのです。

市場性と今後の展望

現段階では手作り感のある製品として流通していますが、もし大手玩具メーカーが改良を加え本格的に商品化したなら、幅広いシーンでヒット商品となる可能性が高いでしょう。

例えば、

- 家族向け商品ラインとして展開

- イベントやパーティー用にカスタムバージョンを用意

- 学校教材として「動体視力や反応力の訓練用」として活用

といった多様な活用方法が考えられます。

特に現代では「対面で楽しめるアナログ体験」が改めて注目されており、その潮流にぴったりと合致した商品といえるでしょう。

さいごに

「ヘッドショットウッドボット」は、シンプルでわかりやすい遊びながら、戦術性・観戦性・デザイン性において非常に高いポテンシャルを秘めたおもちゃです。

現代のデジタルゲーム全盛の中で、木製のロボットと風船という極めてアナログな組み合わせがここまで人々の心をつかんだのは、単なる“懐古”ではなく「リアルな空間と身体を使って遊ぶ楽しさ」を改めて私たちが求めているからかもしれません。

SNS上で寄せられた多様な反応や改善要望は、すでに「ヘッドショットウッドボット」が単なる一過性のバズでなく、リアルなコミュニケーションを生むツールとして認知されつつあることの証拠でしょう。

今後、さらなる改良と商品化が進めば、家庭・学校・イベント・職場と、あらゆる場面で「人と人が直接向き合い、盛り上がる体験」を提供する存在になることが期待できます。これをきっかけに、もう一度“アナログな遊び”の良さを感じてみてはいかがでしょうか。