口喧嘩サークル????

「口喧嘩サークル」と聞いて、最初は何かの冗談だと思った人も多いのではないでしょうか。

しかし2025年7月、そんな名前の“サークル”が人身売買未遂という重大事件に関与し、現実とネットを巻き込んだ騒動へと発展しました。

その中心にいたのは「プレステージ」と呼ばれる6000人規模の巨大コミュニティ。

見た目はネット上のエンタメや言い争い文化に見えても、実際の中身は、個人情報の晒し・言葉による私刑・内部での暴力的な序列制度──。

一部の若者たちは、この“口喧嘩”を通じて現実の犯罪へと足を踏み出していたのです。

私自身も過去にSNS上での晒しや誹謗中傷に晒されたことがあります。

それがどれほど恐ろしく、簡単に現実の生活を壊すものか──痛いほど知っています。

だからこそ、この「口喧嘩サークル」という一見ふざけた言葉が、笑えない現実の暴力と結びついていたことを多くの人に知ってもらいたい。

この記事では、以下のような点について掘り下げていきます。

✅ 「口喧嘩サークル」とはどんな集団か?

✅ なぜ6000人もの若者が関与していたのか?

✅ ネット上の“口喧嘩”が、どうして実際の犯罪に変わったのか?

✅ SNS・配信文化が生む“承認欲求”と暴力の構造

✅ 私たちがこれから直面する可能性のある、次なる危機とは

※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。

参考記事:ライブドアニュース

口喧嘩サークルとは何か?名前に騙されるな

誰もが知ってる言葉のように。 口喧嘩サークルって?何なの?ってところで皆んな思考が止まって読み進められんよ

https://x.com/yyy03kkk03rrr/status/1939969996571988240

SNSで話題の「口喧嘩サークル」とはどんな集まりか

「口喧嘩サークル」という言葉を初めて耳にしたとき、多くの人が首をかしげたに違いありません。

私自身も、最初は冗談かネットスラングの一種かと思っていました。

ですが、2025年に発覚した事件を通じて、その“ふざけた名前”の背後に、深刻な現実が潜んでいることを思い知らされました。

このサークルは、一見するとインターネット上での口論を楽しむ集団のように見えますよね。

しかし実際には、言い争いというよりも、相手の人格を否定し、精神的に追い詰めることを目的としたコミュニティなようです。

SNSや通話アプリを舞台に、罵倒、晒し、誹謗中傷がエンタメ化され、それを“見物”する視聴者が大量に存在するという構造が形成されています。

ラップバトルやディベートと似て非なる実態

ごめん、おじさん「口喧嘩サークルis何?」で脳が止まる。…何!? HIPHOP関連?!

https://x.com/tabloid/status/1939989111588495469

みんな困惑してる。 わいも困惑w 口喧嘩のサークルってなんだ。 みんなで仲良く口喧嘩をしましょう!的な? まー反社と繋がってるから ただの迷惑集団なんだろうけど。

https://x.com/pagerion30/status/1939969185922077131

「口喧嘩」と聞いて、真っ先に思い浮かぶのはラップバトルやディベート配信かもしれません。

たしかに、形式だけを見れば似ています。

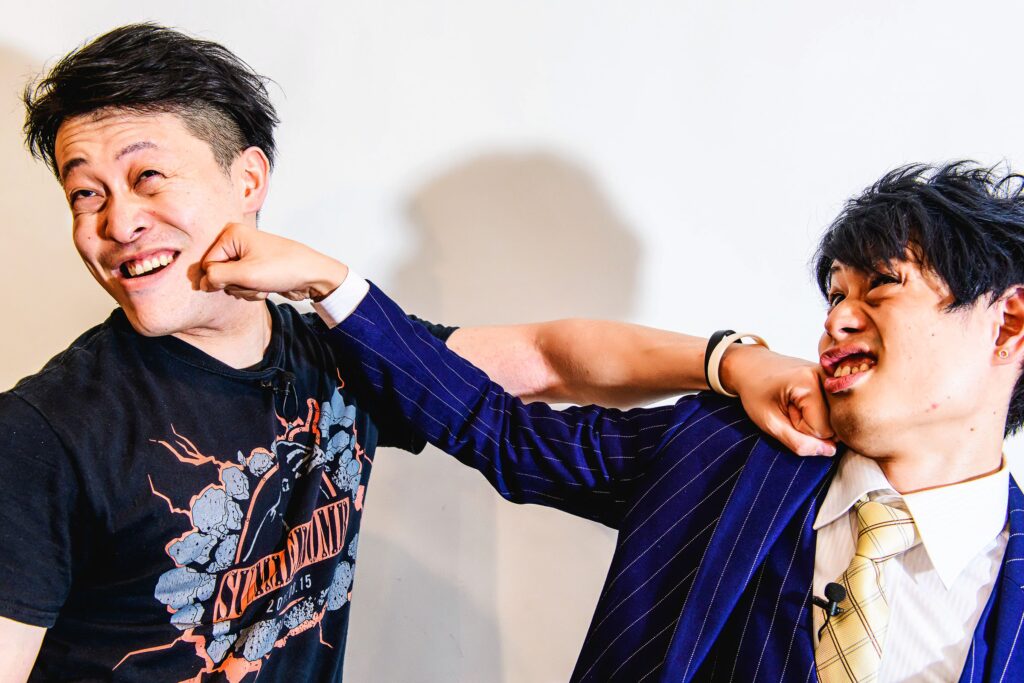

言葉を武器にぶつかり合い、観客が勝敗を評価する。表面だけを見れば、そうした文化的遊戯の一種にも見えなくはありません。

しかしこの「口喧嘩サークル」は、そうした正当な議論や表現の範疇を大きく逸脱しているようです。

相手を罵倒するだけでなく、家族構成、過去の失敗、交際歴、場合によっては性的な暴露や差別的発言までが飛び交い、攻撃の対象に制限がありません。

あえて言えば「口論」を装った、集団的な“人格破壊ショー”のような印象を受けます。

なぜ若者たちが熱中するのか、その心理的背景

なぜこのような空間に、特に10代から20代の若者たちが惹かれてしまうのでしょうか。

その背景には、「承認欲求」「仲間意識」「ストレスの発散先」といった要素が複雑に絡んでいます。

SNSの“いいね”やコメント、ライブ配信の“閲覧数”や“スパチャ”は、目に見える形での評価として作用します。人前で他人を論破したり、鋭い一言を浴びせたりすると、そのたびに“勝利者”として祭り上げられ、フォロワーが増えていく。それが快感となり、エスカレートしていくのです。

また、“サークル”という名称が与える「仲間感」「連帯感」も厄介です。一度属してしまうと、そこから抜けることが難しくなり、攻撃側からいつの間にか標的側へと転落する危険すらある──そんな“閉じた世界”ができあがってしまっていたのです。

✅ 「口喧嘩サークル」は、単なる言い合い集団ではなく、暴力的なネットコミュニティとして機能していた

✅ 表面上はラップバトルやディベートに似せているが、実態は人格攻撃のエンタメ化

✅ 若者たちは承認欲求や仲間意識からのめり込み、抜け出せなくなる構造に陥っていた

“プレステージ”と呼ばれた6000人規模の実態組織

表向きはサークル、裏では脅迫・晒し・支配構造

「プレステージ」と名乗る口喧嘩サークルの実態は、一般的なイメージからは大きく逸脱していました。

名前だけ見れば、「気の合う仲間同士が、言葉のやり取りを楽しむ集まり」と受け取られてもおかしくありません。しかし、その裏側では、驚くほど組織的で暴力的な仕組みが動いていて、事件としてニュースになりました。

報道によれば、この“サークル”は幹部・下部組織を含めた多層構造を持ち、参加者はヒエラルキーの中で上下関係を築いていたようです。

そしてその関係性は、単なる上下ではなく「命令」と「服従」で成り立っていたと見られています。

実際に行われていたのは、罵倒や暴言にとどまりません。相手のプライバシーを暴く「晒し」、個人情報の拡散、精神的プレッシャーによる排除、そして集団的ないじめ──それらが“娯楽”として消費されていたのです。

「喧嘩凸」文化とランキング構造の闇

「喧嘩凸(けんかとつ)」とは、主に通話アプリや配信サービスを通じて実施される“口喧嘩イベント”のことです。双方が声で対決し、視聴者がその内容をリアルタイムで見守るという、非常に原始的で過激な配信形式です。

プレステージ内部では、この喧嘩凸が頻繁に行われており、勝敗や再生数によって“強さ”や“人気”が数値化され、内部ランキングが形成されていたようです。

そしてそのランキングがそのまま発言力や立場に反映されるため、参加者たちはより過激な罵倒、より目立つ行動を求められるようになっていったのでしょう。

つまり、「過激であるほど評価される」という構造が出来上がっていたようなのです。それが、無意識のうちに犯罪行為へと踏み込む一因にもなっていたのかもしれません。

ヒエラルキー、脱退制裁、ネット私刑の温床

この“サークル”では、一度参加した後に脱退しようとすると、強い圧力がかかることが珍しくなかったようです。

脱退希望者に対しては、「裏切り者」として集団での攻撃が加えられる場合もあるのでしょう。中には、SNSや配信で脱退者の動画を晒す、過去の発言を引っ張り出して中傷する、といった行為が常態化していたとも言われています。

そうした“制裁”は、もはや言葉の領域を超え、ネット上での私刑、すなわち“デジタルリンチ”として成立する可能性があります。実名や顔、住所を晒して活動していた者もいたため、それが現実の嫌がらせや暴力へと直結するリスクもあるでしょう。

参加者たちは、攻撃する側であるうちはヒーロー気取り。

しかし、ひとたび立場が変われば、瞬く間に標的となる。そんな“地獄のゲーム”に巻き込まれていた可能性があります。

✅ 「プレステージ」は遊びではなく、上下関係と晒し文化が支配する組織的な構造だった

✅ 「喧嘩凸」という配信文化が参加者の暴走を助長し、名声と暴力がリンクする仕組みを作っていた

✅ 脱退者は裏切り者扱いされ、ネット私刑の対象となることで、精神的・物理的な被害を受けていた

世間の反応まとめ(X/Twitter中心)

1. 驚きと混乱:「何が起きてるのか理解できない」

- 「口喧嘩サークルって何?記事読んでも理解不能だった」

- 「6000人?人身売買?わけがわからない…情報量が多すぎる」

- 「登場人物も名称もすべてがネタっぽいのに、やってることは洒落にならない」

このように、「口喧嘩」「プレステージ」「松本狂う」といったワードが持つチグハグな印象に、多くのユーザーが戸惑いを見せていました。「情報量過多」「地獄みたいな単語の組み合わせ」といった表現が相次ぎました。

2. ギャグ的ネーミングへのツッコミ

- 「名前がもうダメすぎる。『松本狂う』とかAVタイトルかよ」

- 「“口喧嘩サークル”って、令和最大のふざけたワード」

- 「プレステージってAVメーカーみたいだなと思ったら、本当に地獄だった」

サークル名や関係者の通称が“ふざけているようにしか見えない”ため、笑い混じりの反応が先行する一方で、その軽さと実態とのギャップに強い違和感を示す声が多く見られました。

3. 社会構造への怒りと絶望

- 「こんなことが裏で起きてたの?もう普通にネット使うのも怖い」

- 「若者が“言葉のバトル”でエスカレートして、人身売買まで行くとか闇が深すぎる」

- 「こういうやつらこそ反社だろ。島流しにしてくれ」

事件の性質が明るみに出るにつれて、「遊び感覚が犯罪になる過程」や「無法なネット文化の広がり」について、怒りと絶望を感じる声が増加。特に未成年や若年層の巻き込まれ方に危機感を抱く意見が目立ちました。

4. 自己防衛・注意喚起の声

- 「フォロワー数とか人気とか、数字を気にしすぎるとこうなる」

- 「ネットの“ノリ”で参加してると、本当に命まで取られるよ」

- 「自分の顔や声を簡単に晒すのはマジで危険」

事件をきっかけに、「自分も気をつけよう」「若者にこういう文化を許してはいけない」という自衛的・啓発的な投稿も多く見られました。中には、「子どもにSNSをやらせていいのか不安になった」という保護者の声も。

5.「見てただけ」の罪悪感と向き合う声

- 「口喧嘩配信とかちょっと見てた。面白がってた自分が恥ずかしい」

- 「こういう“晒し文化”って、見る側も加担してるよな…」

視聴者側が「無自覚に加担していたかもしれない」と振り返る投稿も一定数ありました。加害者だけでなく、“観客”もまたこの構造の一部だったことへの気づきが、今回の事件をきっかけに広がっている様子です。

✅ 「名前の軽さ」と「事件の重さ」のギャップに、多くのユーザーが混乱と恐怖を感じていた

✅ 若年層が巻き込まれた“ネット反社”の構造に対し、怒りと不安の声が目立った

✅ 自衛意識や啓発的な反応も多く、社会全体への問題提起として受け止められている傾向あり

ネットの“遊び”が現実の犯罪に変わる瞬間

脱退者が全裸監禁、人身売買未遂に至った流れ

2025年に発生した事件は、この「口喧嘩サークル」が単なるネット上のコミュニティでは済まされないことを、社会に強く突きつけました。

標的となったのは、かつて「プレステージ」に参加していた20歳の男性。

彼は脱退後にグループ関係者の情報を晒したとされ、それをきっかけに制裁の対象にされたと見られています。

事件当日、加害者とされるメンバーたちは、奈良市内で男性を襲撃。

背後から引きずり倒し、車で拉致し、東大阪市の集合住宅で全裸にして監禁しました。

そしてその後、暴力団的な性質を持つグループ「松本狂う」のリーダーとされる人物に、現金20万円で“引き渡す”予定だったといいます。

ここに至って、「口喧嘩」という言葉がいかに現実からかけ離れていたかが明らかになります。

ネット上の言葉の応酬が、現実の身体的拘束と人身売買の試みへと変質したのです。

半グレ組織との接点と金銭の授受

今回の事件をさらに複雑にしているのは、サークル内部の対立が、実社会の「反社会勢力」と交わった点です。

“引き渡し”の相手とされたのは、自らを「松本イサト」と名乗っていた30歳の男性。

彼は「松本狂う」という半グレ組織のトップを自称しており、ネット上でもその名は知られていたようです。

「口喧嘩サークル」と「半グレ」という異質な二つの勢力が、“人材の引き渡し”を媒介にして結びついたことは、非常に象徴的。単なるネットいじめの範疇を超え、金銭による人身の取り扱い──それはもはや犯罪組織間の取引と呼んでも過言ではありません。

情報の一部は未確認ですが、取引が成立していた場合、被害者の行方や命にどんな危険が及んでいたかは、想像するだけでも恐ろしいことです。

匿名性と公開性が生むリアルな暴力への転化

この事件の背景には、「ネットは現実ではない」という感覚が崩れ去っていることがあります。

加害者たちは、ネット上での言い争いや晒しに慣れすぎていたのかもしれません。顔出し・声出し・本名使用といった“晒し合い”の文化の中で、リアルとバーチャルの境界が曖昧になっていったのでしょう。

匿名であればこそ加速する暴言と暴露。

しかし一方で、リアルな人間関係や暴力性がそのまま反映される「公開性」の空間が用意されていたことで、ネットでの圧力がそのまま現実世界へと転化されやすい構造が作られていたのです。

つまり、「口喧嘩サークル」は、ネットでの悪意を“現実で実行する”プラットフォームと化していたとも言えるのです。

✅ 脱退者への制裁が、実際の暴力と人身売買未遂という凶悪事件へと発展した

✅ 半グレ組織と口喧嘩サークルが“人材売買”で繋がっていた可能性が浮上

✅ ネットの“匿名性”と“公開性”が組み合わさり、現実への暴力的影響を加速させていた

なぜ「口喧嘩」でここまで過激になったのか

「逃げられない」顔出し文化と共犯心理

一見無害に見える「口喧嘩」が、なぜここまで危険なものへと変貌していったのか──。その核心には、「逃げ場のない環境」と「共犯関係の強化」という2つの構造があります。

まず、“顔出し”という文化。

「プレステージ」に参加していたメンバーの多くは、ハンドルネームの裏に“通称”や“実名”、さらには顔写真、声、居住地などを紐づけて活動していました。

これは、単なる自己表現ではなく、「後戻りできない場所に自らを追い込む」行為だったのかもしれません。

一度顔や情報を晒せば、抜けることは簡単ではありません。

実際に脱退しようとした人間が晒され、罵倒され、リアルな報復を受けたケースもあるとされます。

これは明確に「支配」と「共犯」を生む温床です。

同じサークルの誰かがやっている行為に見て見ぬふりをする。それが続くと、次第に「自分も加わっていた」と思い込むようになり、抜けることがますます困難になるのです。

承認欲求と視聴者の存在が暴走を後押し

もう一つ、過激化の要因として見逃せないのが「観客の存在」です。

配信や投稿が注目されればされるほど、言葉はエスカレートしていきます。

そして、その罵倒や暴露のインプレッション数が“数字”となって報酬や名声に変わる。

そうした“炎上型エンタメ”が日常的に評価されてしまう世界では、加害行為こそがコンテンツとなるのです。

視聴者が存在し、拍手やコメントを送れば、参加者は「求められている」と錯覚し、エスカレートを止められません。

やがて、過激であることが“戦略”となり、誰も止められなくなっていく。

それが、この事件に至るまでの下地を作っていたと考えられます。

罵倒が収益になる「インプレッション経済」の怖さ

SNSでは、誰かを叩いたり論破したりすることでバズを生み、そこから金銭や名声が発生します。

特にライブ配信やTikTokのようなプラットフォームでは、スパチャ(投げ銭)やフォロワー数、広告収益といった要素が絡み合い、「悪目立ち」がそのまま“商売”として成立してしまうのです。

こうなると、口喧嘩はもはや娯楽ではなく「ビジネスモデル」となります。

結果的に、「炎上上等」「晒しでバズらせる」「脱退者をネタにする」といった行為が、自己防衛でもあり、金銭獲得の手段でもあるという、危険な構造に陥っていきます。

✅ 顔出し文化が参加者の逃げ道を奪い、共犯関係を強化した

✅ 承認欲求と視聴者の反応が、罵倒行為を“エンタメ化”させた

✅ 罵倒や晒しが収益や名声に変換される“インプレッション経済”が暴力を助長していた

さいごに

「口喧嘩サークル」という言葉を最初に見たとき、私は心のどこかで「ふざけた名前だな」と軽く受け流していました。

けれど、事件の詳細に目を通すたび、その裏側に広がっていたのは、笑えないほど深刻な構造でした。

ネット上の言い争いが、そのまま現実の暴力に発展し、最終的には“人を売ろうとする”という、あまりにも異常な結末へと至った。

この出来事は、「ネットは遊び場」という時代が、もう終わりを迎えつつあることを私たちに突きつけています。

特に問題なのは、「サークル」や「グループ」といった言葉が、“安心感”や“仲間意識”を装いながら、誰にも止められない排他的な空間を生み出していた点です。

そこには、顔出し・情報晒し・ヒエラルキー・制裁──まるで無法地帯のような構造が存在していました。

また、こうした集団の一部が、いわゆる「反社会的勢力に類する動き」と接点を持っていた可能性も指摘されています。

もちろん、断定的な表現は避けるべきですが、少なくとも「ネットを介して金銭や支配関係が発生する構造」があったことは否定できません。

何より恐ろしいのは、この事件に関わった人々の多くが、10代から20代の若者たちだったという点です。

彼らは、自ら望んで暴力に染まったのではないかもしれません。

最初は、注目されたい、面白そう、強くなりたい──そんな小さな感情から始まり、気づけば抜け出せなくなっていた可能性もあるのです。

私たちがこれから考えるべきは、こうした“ネット社会に潜む新たな闇”にどう向き合うか、という点です。

「見ているだけだから」「関係ないから」と傍観するのではなく、構造そのものにメスを入れる必要があります。

若者の居場所が「晒し合い」と「罵倒」に変わってしまう前に。

匿名と暴力が結びつく空間が、「金と名声」の道具に変わってしまう前に。

次の“プレステージ”が生まれない社会を、私たちは今からつくっていかなければなりません。

✅ 「口喧嘩サークル」は、ただのネット遊びではなく、構造的な暴力と支配を内包していた

✅ 若者たちは加害者であると同時に、環境に巻き込まれた被害者でもある

✅ 見過ごされがちなネットの“闇コミュニティ”に、社会全体で目を向ける必要がある