SNSがざわついた“たった一言”

2025年7月、元文部科学事務次官・前川喜平さんが、X(旧Twitter)でこんな投稿をしました。

「へずまりゅうが奈良市議に当選したのは、教育の失敗だ。

https://x.com/brahmslover/status/1949387311915135371

奈良県と奈良市の教育委員会は、強烈な危機感を持たなければならない」

──その直後、SNSは一気に炎上。

「お前が言うな」「民意をバカにしてるのか」

という反発が殺到し、ネットは大荒れ状態に。

一体なにが問題だったのか?

ポイントは大きく3つあります。

| 問題点 | 内容 |

|---|---|

| ① 民意の否定 | 市民が選んだ結果を“教育の失敗”と断定した |

| ② ダブルスタンダード | 発言者自身も過去に数々の不祥事があった |

| ③ 上から目線 | 有権者の判断を教育の責任にしてしまった |

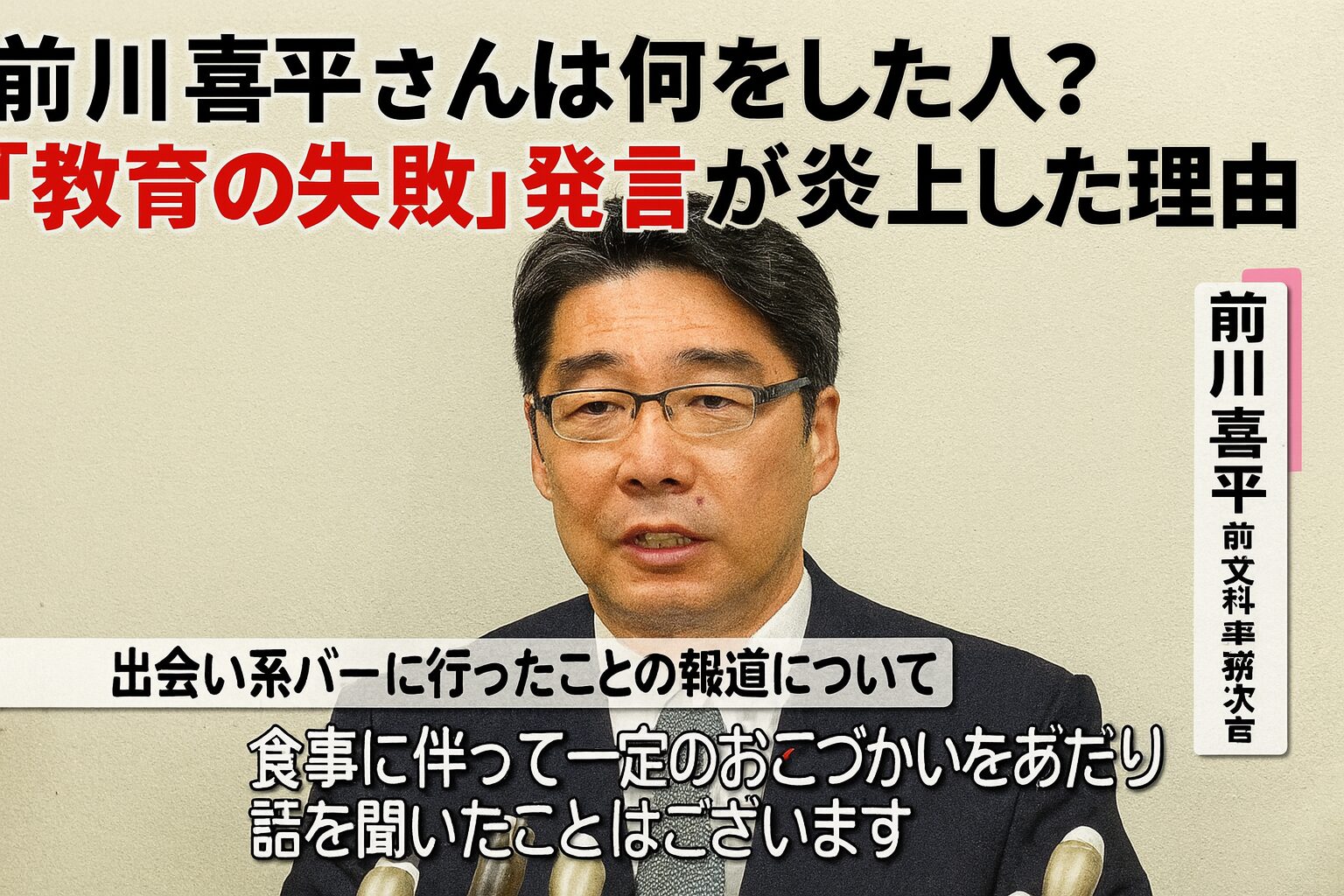

そもそも、前川喜平さんって誰?

「出会い系バー問題」で当時話題になった人物、

と言えばピンと来る方も多いかもしれません。

文科省のトップである「事務次官」まで務めた人物で、

教育制度の設計に深く関与していた人です。

しかし、その立場にありながら…

- 出会い系バーへの出入り

- 天下りあっせん問題による懲戒辞任

といった疑惑・不祥事が相次ぎ、

結果的に世間の信頼は大きく揺らいだままになっていました。

この記事ではこんなことがわかります

- なぜ「教育の失敗」発言がここまで叩かれたのか

- 前川喜平さんの過去の問題点と、その背景

- 民意と教育はどこまでつながっているのか?

- SNSで広がったさまざまな皮肉と違和感

※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。

へずまりゅうさんの当選と前川喜平さんの発言

“迷惑系”から“議員”へ——衝撃の転身

2025年7月、奈良市議選。

39の定数に55人が立候補する激戦の中、

3位で当選を果たしたのが、元迷惑系YouTuber・へずまりゅうさんでした。

しかも、ただの話題先行型ではなく、彼はこうした公約を掲げていました。

✅ 奈良公園のシカ保護

✅ 地域のパトロール強化

✅ 迷惑観光客への注意喚起

実際、彼は動画でも現地パトロールの様子を公開しており、

地元の市民から「意外とちゃんとしている」という声も上がっていたのです。

しかし、ここで炎上したのが前川さん

そんななか登場したのが、前川喜平さんのこの投稿。

「へずまりゅうが奈良市議に当選した原因は、教育の失敗にある。

奈良県と奈良市の教育委員会は、強烈な危機感を持たなければならない。」

この一言が、まさに“火に油”。

SNSは即座に沸騰

Xでは即座に反発の声が噴出しました。

💬「民意を否定するのか?」

💬「あんたが教育のトップだったのでは?」

💬「上から目線すぎて笑えない」

💬「過去に出会い系バーに通ってた人が言うことじゃない」

炎上の背景には、“前川さん自身の過去”が影を落としていたのです。

皮肉にも「教育の失敗」っぽく映ってしまった

- 「教育の失敗」と言いながら、

その時代に教育を担っていたのはまさに前川さん本人。 - しかも、自身は数々の疑惑や問題行動でバッシングを受けてきた過去がある。

そのことを知る人たちからすれば、

「教育の失敗?いや、それ、あなたでしょ?」

という気持ちになったのも、当然かもしれません。

教育行政のトップにいた人物が抱えていた“疑惑”

「教育の失敗」と言い放った人は、誰だったのか?

前川喜平さんは、かつて文部科学省の頂点に立った人物です。

▶ 東大法学部卒

▶ 文部科学事務次官(2016年〜2017年)

▶ 教育局長や審議官など、歴代ポストを歴任

表向きは「日本の教育を支える柱」のような経歴。

ところが彼の名が全国的に知られるようになったのは、

“教育改革”の成果ではなく──スキャンダルでした。

出会い系バー通いの発覚

2017年、読売・産経の両紙が報じたのが

「現役の文科省次官が、出会い系バーに通っていた」という疑惑。

記事によると…

- 歌舞伎町の店で女性と飲食し、

- 外に連れ出す様子が何度も確認され、

- 金銭のやりとりもあったとのこと。

世間の印象は当然ながら…

「教育のトップがやることか?」

「未成年と関係していたのでは?」

と、一気に炎上。

「貧困調査です」発言で火に油

本人の言い分はこうでした。

「若年女性の貧困の実態を知るための“実地調査”だった」

実際、週刊誌の一部取材では「口説かれたことはない」とする証言もあったようです。

とはいえ、社会の常識からすると「現職の官僚が出入りする場としては不適切」と判断されても仕方ありません。

当時ネットではこんな皮肉が流れました。

💬「教育の失敗が、スーツを着て歩いている」

💬「調査という名の“ナイトライフ”ですか?」

さらに追い打ち:天下りあっせん問題

同じ2017年には、文科省内での違法な再就職斡旋が発覚。

この問題で、前川さんは事務次官を辞任します。

本人は…

「法に触れているとは思っていなかった」

と釈明しましたが、世間からの評価は冷たく、

- 文科省の信頼を損なった中心人物

- 「権力にしがみついた」姿勢

と見なされ、完全な回復は叶わぬまま今日に至っています。

つまり、「教育の失敗」と発言したご本人が、

その“教育行政の中枢で数々の不始末”を起こしたという構図が、

ネットユーザーたちの怒りや皮肉を一層増幅させたのです。

なぜ「教育の失敗」発言がここまで批判されたのか?

一言のはずが、大炎上

たった一文。

それなのに、なぜここまで燃え広がったのでしょうか?

そこには、いくつもの“怒りの理由”が重なっていたのです。

【1】民意を見下しているように聞こえた

選挙とは「民意の集約」です。

どんな候補が当選しようと、それは有権者の意思。

ところが…

「教育の失敗」=「この選択をした市民は未熟だ」

そんなふうに受け取られたことが、最大の火種となりました。

💬「民主主義をわかってないのは、どっち?」

💬「教育って、市民を型にはめるものじゃない」

といった批判が次々と投稿されました。

【2】過去と発言が矛盾している

ここも大きなポイントです。

- 教育行政の失敗を語る人が

- かつて教育行政のど真ん中にいて

- しかも問題を何度も起こしていた

この「ダブルスタンダード」に、SNSは鋭く反応しました。

「もし“教育の失敗”が本当にあるなら、

それはあなたが残したものでは?」

という皮肉が、広く拡散されていったのです。

【3】上から目線すぎる物言い

言葉のトーンも問題でした。

「教育の失敗にある」「危機感を持たなければならない」など、

命令形や断定口調が並ぶ投稿に、多くの人が嫌悪感を覚えました。

とくに若い世代の間では、

💬「“教育してやってる側”みたいな言い方、古い」

💬「もう時代が違うんだよ」

といった声が目立ちました。

炎上は、偶然ではなかった

- 民意を見下すように聞こえる構図

- 過去のスキャンダルとの矛盾

- 偉そうに見える言い方

これらがすべて揃った結果、

「これは叩いていい案件」と判断した人たちによって、

あっという間に炎上が加速していったのです。

教育の意味を問い直す:民主主義と選挙をどう捉えるべきか

「教育の失敗」は、何を意味していたのか?

前川喜平さんの意図としては、こうだったのかもしれません。

「市民がパフォーマンス的な候補に票を入れるような社会は、

教育が機能していない証拠ではないか」

たしかに、知識・教養・思考力・情報リテラシー…。

そうした力が学校教育で育まれていれば、

もっと“まっとうな”政治判断ができるという見方はあるかもしれません。

でも、その考えには大きな落とし穴があります。

教育が“選挙結果”を決めるわけではない

民主主義とは「市民が自由に選択する」こと。

それはたとえ、他人から見て「意外」な選択だったとしても、

その権利を守ることが、制度の根本です。

教育は、“正しい答え”を押しつけるものではありません。

✅ 情報を読み解く力

✅ 多様な視点を受け止める力

✅ 他人と共に生きる力

こうした「判断力」を育むのが教育であり、

その結果として市民が下した選択を、

「失敗」と断じるのは、本末転倒ではないでしょうか。

へずまりゅうさんの当選は“失敗”だったのか?

確かに、過去には過激な迷惑行為もありました。

しかし現在、彼は…

- 奈良公園でシカの保護活動

- 地域の観光課題への取り組み

- 自身の過去を反省した発信

を行っており、その上で市民から票を得たのです。

それを「教育の失敗」と切り捨ててしまえば、

市民の見抜く力や、許す力、再評価する力まで否定することになりかねません。

教育とは「自ら判断する力」を育てるもの

今回の炎上が私たちに突きつけたのは、

「教育とは何か?」という根本的な問いでした。

教育は、決まった答えを与える装置ではない。

教育は、人が自由に考え、行動し、責任を持つ力を育てる場。

そう考えるならば、

へずまりゅうさんの当選そのものを“教育の失敗”と決めつけるのは、

あまりにも旧時代的な価値観に縛られた意見だと感じざるを得ません。

さいごに

「教育の失敗」が突きつけたもの

前川喜平さんの発言は、たしかに軽率だったかもしれません。

けれど、炎上を通じてあぶり出されたのは、ただの“失言”ではなく、

社会全体が抱える教育観の揺らぎそのものでした。

教育って、誰のもの?

- 国家のため?

- 優秀な人材を育てるため?

- “正解”を導くため?

そんな問いに、私たちは改めて向き合う必要があるのではないでしょうか。

現代社会では、価値観も生き方も多様です。

画一的な“あるべき人間像”に近づけることが、教育のゴールとは限りません。

むしろ大切なのは、

✅ 自分で考え、

✅ 自分で選び、

✅ 選んだ結果に責任を持つ

という姿勢を育てること。

SNS炎上は“教育的な事件”だったのかもしれない

皮肉にも、今回の騒動は…

「教育とは何か?」

「民主主義とは何か?」

「誰が何を語るべきなのか?」

といった根本的なテーマを、社会に突きつける契機となりました。

前川さんの過去を含め、

誰もが完璧ではなく、誰もが矛盾を抱えながら生きています。

それでも意見を発し、社会と対話し続けることに、

私たちは“学びの種”を見出せるのかもしれません。