みなさんは「退職代行」という言葉に、どんな印象を持ちますか?

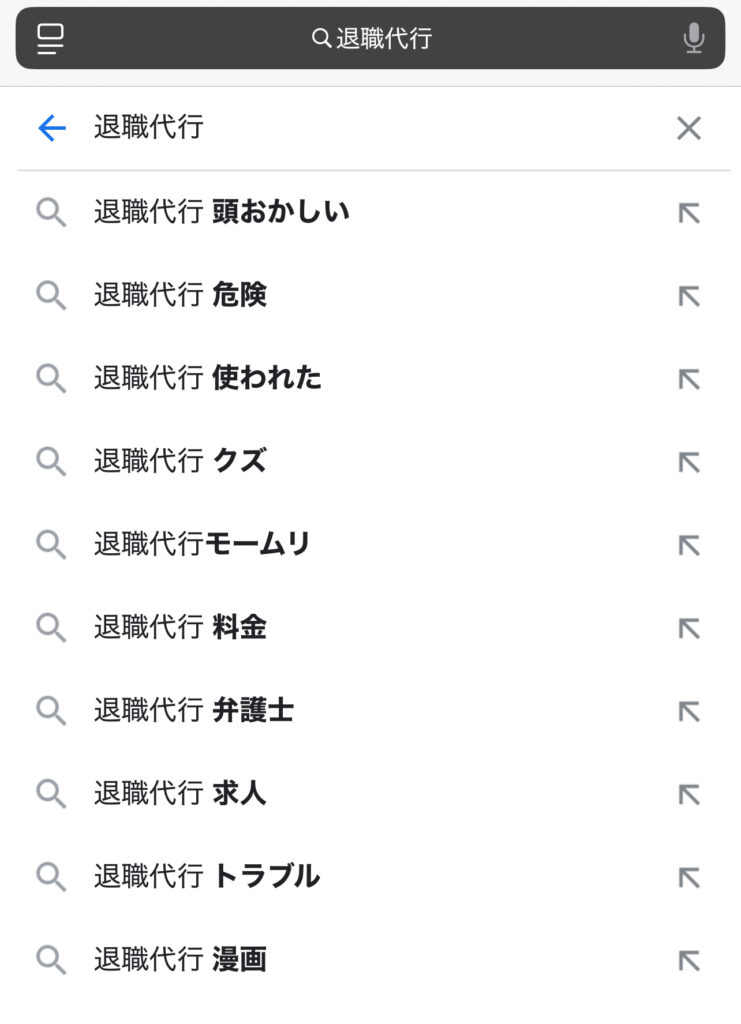

いまやニュースやSNSでも耳にするようになったこのサービスですが、検索窓に「退職代行」と打ち込むと、次に出てくるのは「頭おかしい」「クズ」「危険」といった、驚くほど否定的な言葉ばかりです。

確かに、突然何の引き継ぎもなく辞められた会社側からすれば、「迷惑」以外の何物でもないかもしれません。現場が混乱し、他の社員に負担がのしかかり、トラブルが多発するケースもあります。退職代行を「リセットボタンを押すような感覚で使う人がいる」といった批判の声も理解できるでしょう。

しかし、その一方で、「自力で辞められなかった」「何度も伝えたのに無視された」「精神的に限界だった」と語る当事者の声も少なくありません。むしろ退職代行は“逃げ”ではなく、職場という閉ざされた空間から命を守るための“防衛”だったという人もいます。

このように、退職代行をめぐる議論は、単純な“良い”か“悪い”かの二元論では語りきれないのが現実です。

本記事では、その複雑な実態に迫りながら、使う側・使われる側・雇う側の立場がどう交錯しているのかを、可能な限り公平に描いていきます。

✅この記事でわかること

- 退職代行が「迷惑」と言われる実例と企業の本音

- 実際に使われた側の混乱とリスク

- 使う側が感じる「必要だった理由」

- 今後の対策と、制度としての可能性

※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。

退職代行はなぜ「頭おかしい」「クズ」と言われるのか

退職代行が社会に浸透しつつある中で、検索欄に並ぶ言葉はあまりにも攻撃的です。

「頭おかしい」

「クズ」

「非常識」

──こうした言葉が飛び交う背景には、企業側の切実な事情があるのでしょう。

まず、企業にとって退職代行の通知は突然の“爆弾”のようなものです。

ある日突然、本人からの連絡もなく「本日をもって退職させていただきます」という文書が代行業者から届く。電話もメールも通じず、引き継ぎの予定も立たない。しかも、鍵や制服、重要な資料がそのままの状態で置かれていることもあります。

現場では「誰が顧客対応をするのか?」「この案件はどうするのか?」と混乱が広がります。多くの社員が穴埋めのために休日出勤を強いられたり、トラブルの後処理に追われたりします。こうした体験が「逃げた」「無責任だ」という印象につながり、やがて「クズ」「頭おかしい」という過激な表現に変わっていくのです。

加えて、代行業者の対応が全て丁寧とは限りません。

「制服の返却について聞いたら“うちは関係ない”と突っぱねられた」「本人に連絡してくれと逆に言われた」など、感情的な摩擦が発生する例も報告されています。こうしたことが積み重なれば、企業側からすれば“非常識”としか言いようがないのも当然でしょう。

ただし、その一方で、これは企業文化の脆弱さを露呈している側面もあります。「辞める」という一言が言い出せない雰囲気を放置していたことへの無自覚。退職代行を使われたという事実にショックを受ける前に、なぜそこまで追い込まれていたのかに目を向ける必要もあるのではないでしょうか。

✅ 退職代行に対する「異常視」は、現場の混乱や裏切り感から来ている

否定的に捉えられる理由7選

| 番号 | 理由の概要 | 説明 |

|---|---|---|

| ① | 突然の連絡・引き継ぎなし | 本人からの連絡も引き継ぎもなく、業務が滞るため現場が混乱する。 |

| ② | 顧客対応が不在になる | 営業やサポートなど、外部対応が穴あき状態になり信頼問題に発展。 |

| ③ | 制服・鍵など返却未対応 | 書類や備品の返却が不十分なまま辞める人が多く、事務作業に支障。 |

| ④ | 代行業者の対応が雑 | 「それは本人に聞いてくれ」と無責任な対応をされ、苛立ちが増幅。 |

| ⑤ | 責任感の欠如と見なされる | 「直接言わない=責任を放棄した」と解釈されがち。 |

| ⑥ | チームへの負担が増す | 突然の退職で同僚の業務量が倍増し、不満が噴出する。 |

| ⑦ | 企業が自分を責められず怒りの矛先が本人へ | 辞められたショックを本人批判で処理しがち。 |

退職代行をめぐる主張と対立構造

| 分類 | 主な意見 | 背景の原因 |

|---|---|---|

| 退職代行利用者の主張 | 辞めたいと言っても無視された/精神的限界だった/退職届を握り潰された | パワハラ・モラハラ/心理的安全性の欠如 |

| 企業側の主張 | 引き継ぎなし/突然の退職通知/顧客対応に支障 | 現場混乱・損害発生/連絡不通 |

| 中立・調整の視点 | 引き継ぎ義務化/業者の法的責任明確化/職場環境の改善 | 制度設計の不備/信頼関係の不足 |

退職代行を使った人に何が起きる?採用や評価への影響

退職代行を使ったあと、すべてがスッキリと終わるわけではありません。

むしろ、その後の人生に思わぬ“しこり”を残すことすらあるのです。特に近年、多くの企業で「中途採用時に退職代行の使用歴を調べる」という動きが強まりつつあります。

採用面接では直接聞かれないものの、SNSや前職のリファレンスチェックなどで「前職の退職の仕方」を把握するケースも増えています。企業が注目するのは、退職代行という“手段”そのものではなく、「直接話し合いをせずに離職した」という“姿勢”です。

この点について、ある人事担当者は「退職代行を使ったという事実があれば、それだけで候補者を不採用にすることはないが、協調性や交渉力に不安を感じる材料にはなる」と本音を漏らしています。つまり、“コミュニケーションを避ける傾向がある人”として認識されるリスクがあるということです。

とくにスタートアップや中小企業など、少数精鋭でチームワークが重視される現場では、この傾向は顕著です。「もしこの人がうちでも突然辞めたら?」という不安が、評価に影を落とします。退職代行という選択肢を“緊急避難”として使ったにもかかわらず、「自己中心的」と見られることがあるのは、なんとも皮肉なことです。

また、「退職代行を使った=何か問題を抱えている人」と決めつけられることで、次の職場探しが難航するという現実も無視できません。現代では、採用側もネット上で候補者の言動を検索することが当たり前になっており、退職代行を使った過去が“デジタルの足跡”として残ってしまう場合もあります。

ただし、この問題の本質は“使ったこと”ではなく、“なぜ使わざるを得なかったのか”にあります。企業側がその背景に目を向けることができなければ、本質的な改善は難しいでしょう。

✅ 退職代行の利用歴は、就職や転職で不利になる可能性がある

なるほど・・・

勉強になりますね

退職代行使用者に起きうる評価・採用上の影響まとめ

| 影響カテゴリ | 具体的な内容 |

|---|---|

| 採用・面接での不安視 | 退職代行使用者=交渉力・協調性に不安という評価材料になる |

| SNS・前職経由でのチェック | 直接問われなくても前職やSNSで退職方法を調べられることがある |

| チームワーク重視の企業での懸念 | 突然辞めるリスクがある人材と見られ、敬遠されやすい |

| 「自己中心的」との誤解 | 緊急避難的な選択だったのに“自己中心的”と捉えられやすい |

| 「問題を抱えている人」とのレッテル | 背景を見ずにトラブルメーカーと決めつけられる可能性がある |

なぜ退職代行に頼らざるを得ないのか?使う側のリアル

世の中には「退職代行を使うなんて甘えだ」「逃げ癖がつくだけ」と断じる声もありますが、実際に利用する人たちの背景には、決して単純ではない現実があります。

たとえば、「退職の意志を何度伝えても無視され続けた」という声。

口頭でも、メールでも、退職届でも伝えたが、「考え直せ」と却下された末に心が折れてしまったという話は珍しくありません。

これは“自己都合退職”という建前が許されない職場だったということです。

また、「休日に上司からLINEが来る」「辞めたいと漏らすと“お前の家族の将来を考えたことがあるのか”と怒鳴られた」など、もはやパワハラ・モラハラの域に達する環境もあります。

このような場所では、冷静に“退職交渉”を行う余裕など残っていないのが現実です。

そんな場所では、

このような痛快な辞め方も許されるかもしれませんね

このくらいやって辞められたら、

なにやっても上手くいきそう

中には、「退職届を提出したが握り潰された」「書類を受け取ってもらえず居場所がなくなった」ことで、弁護士を介した法的手段として退職代行に頼ることになった人もいます。

ここで重要なのは、退職代行が“最初の選択肢”ではなく“最後の手段”として使われているケースが少なくないという点です。

お金を払ってまで辞めなければならなかった理由。それは、「辞める自由」すら奪われていた状況にあります。そんな状況下では、退職代行はむしろ“逃げ”ではなく“生存戦略”と呼ぶべきかもしれません。

もちろん、すべての退職代行利用が正当とは限りません。中には引き継ぎもせずに突然辞め、後始末を他人に押しつけてしまうケースもあります。ただ、だからといってすべての利用者を一括で“クズ”と呼ぶのは、あまりにも短絡的です。

✅ 退職代行を使う人にも“防衛”としての正当な理由がある

【退職代行を使う“正当な理由”7選】

| 番号 | 理由の概要 | 説明 |

|---|---|---|

| ① | 退職の意思を伝えても受理されない | 「辞めさせない」という圧力で退職届を握り潰されるケース。 |

| ② | 精神的に限界だった | 上司や同僚からのパワハラ、過重労働で限界を迎えたため。 |

| ③ | ハラスメントによる恐怖心 | 直接辞めたいと言えば怒鳴られる、脅されるといった状況。 |

| ④ | 休日や深夜でも連絡が来る環境 | プライベートが一切ない職場に耐えられなかった。 |

| ⑤ | 辞める自由が存在しなかった | 「逃げるな」などの精神論が優先され、個人の意思が軽視される。 |

| ⑥ | 会社に失踪・自殺未遂者が出たことがある | 自身がそうならないため、安全に辞める道を選んだ。 |

| ⑦ | 弁護士による法的手段が必要だった | 退職届を拒否された結果、法的代理人を介さざるを得なかった。 |

世間の反応まとめ:退職代行をめぐる賛否と現場の声

1. 退職代行は「迷惑・無責任」とする声

- 「いきなり退職届だけが届いて絶句した」「現場は混乱、引き継ぎなしで迷惑」

- 「退職代行を使った人は今後、中途採用時に調査対象にする」

- 「制服返却などを求めると“代行なので分かりません”と逆ギレされた」

- 「会社や他の社員への影響を考えず逃げたように見える」

- 「代行で辞める人は仕事ができなかったから、むしろ早く辞めてもらってよかった」

- 「リセットボタンを押すような感覚で退職代行を使う人もいるのでは?」

2. 企業側にも原因があるとする声

- 「辞めたいと言っても受理されなかったから退職代行を使った」

- 「休日に連絡、脅迫まがいの言動…そりゃ金払ってでも辞めたくなる」

- 「ブラック企業で退職届も無視され、弁護士に頼るしかなかった」

- 「退職代行が必要になるような会社風土にこそ問題があるのでは」

- 「信頼関係が築けていないからこうなる。会社側の反省が必要」

3. 中立または理解を示す声

- 「意思表明をしてくれて手続きも完了できるならむしろありがたい」

- 「失踪や自殺されるよりは、退職代行の方がよほどまし」

- 「退職代行に頼らざるを得ないケースもある。一概に非難はできない」

- 「使うなら必要な引き継ぎもセットで義務づけてほしい」

- 「業者の質もバラバラ。制度的整備が必要では?」

4. 利用経験・周囲の体験談

- 「自分の同期が使っていた。退職届が何度も蹴られた末の選択だった」

- 「同僚が月末に退職代行で辞めた。顧客対応も不明で残された方が地獄だった」

- 「カメアシを辞めて退職代行利用、その後カメコとして生き方を変えた」

- 「退職代行を使った人がいて、売上未計上や顧客トラブルで謝罪行脚が必要になった」

5. 軽視・皮肉・風刺の声

- 「こんな会社、入る前にわかってたら誰も来ない」

- 「退職代行が弱すぎて失敗したとか、もはや笑えない」

- 「退職代行みたいな“就職代行”はないのか?」

今後どうすべきか?退職代行トラブルを防ぐ制度と意識の改善

退職代行を巡るトラブルや否定的な評価を減らすには、個人の意識だけでなく、制度設計そのものの見直しが必要です。

企業も労働者も、今のままの状態では損失を被るばかりで、誰も得をしません。

まず指摘されているのが、業者の“質のばらつき”です。弁護士が監修しているものから、法的知識に乏しい格安サービスまでさまざまで、対応に信頼性の差が出ているのが現状です。このままでは、企業側が混乱し続けるばかりか、利用者自身も必要なサポートを受けられず苦しむ可能性があります。

そこで求められるのが、「退職代行業者に法的責任を持たせる制度化」です。

たとえば、「退職時の必要書類のやりとり」「備品や鍵の返却対応」「引き継ぎの通知や補助」など、最低限の義務を業者に課すことで、企業との摩擦を軽減できます。

同時に、「利用者にも最低限の協力義務を契約で明記する」といった対応も必要でしょう。給与や離職票の受け取りには応じる、引き継ぎメモの提出には協力するなど、企業側の業務停滞を防ぐ最低限の協力を求める形です。

一方で、企業側の意識改革も避けられません。

退職代行を使われないためには、まず「辞めたいと言える雰囲気」が職場にあるかどうかが重要です。定期的な面談や心理的安全性の確保、ハラスメント対策の徹底など、“辞めたくならない組織設計”が本質的な解決につながります。

これからの社会は、退職代行を「使わせない制度」と「使わせる必要のない職場」を同時に整えていく必要があるのです。

✅ 「使わせないための制度」と「使わせる必要のない職場」の両立が鍵

さいごに

退職代行という選択肢は、もはや一部の特殊な人が使うものではなくなりました。その利用の背景には、単なる“逃げ”では済まされないほどの職場環境や、精神的な追い詰められた状況があることも少なくありません。

一方で、「頭おかしい」「クズ」「迷惑」などの言葉が飛び交う現実も無視できません。企業にとって退職代行は確かに混乱をもたらす存在ですし、引き継ぎや事務処理の負担が爆発的に増えるのも事実です。そこに「怒り」や「不信感」が生まれるのは当然ともいえます。

では、どうすればこの対立を乗り越えられるのでしょうか。

まず、退職代行という制度が必要とされている“背景”に目を向けることです。「辞めたい」と声を上げられない空気こそが問題であり、退職代行はその結果にすぎません。

次に、制度と意識の両面での改善です。業者に最低限の責任を持たせ、利用者にも協力義務を課す。そして企業も、「突然辞められても困らない」だけでなく、「辞めたくならない」組織を目指す。そのすべてが揃ったとき、初めて“退職代行”という言葉に対する過剰な拒否反応が落ち着いていくのではないでしょうか。

退職代行は、使った側・使われた側、どちらにとっても“しこり”を残しがちです。しかし、だからこそ向き合う必要があります。そこには、今の労働環境における「声なき声」が詰まっているのですから。

✅ 退職代行をめぐる是非は、使う側と使われる側の「痛み」を見つめ直すところから始まる