舞妓の世界に、いま注目が集まっています。

SNSでは、伝統文化として語られてきたその美しさの裏に、「未成年飲酒」や「深夜労働」、「身請け制度」などの問題が長年存在していたことが明るみに出て、大きな議論を呼んでいます。

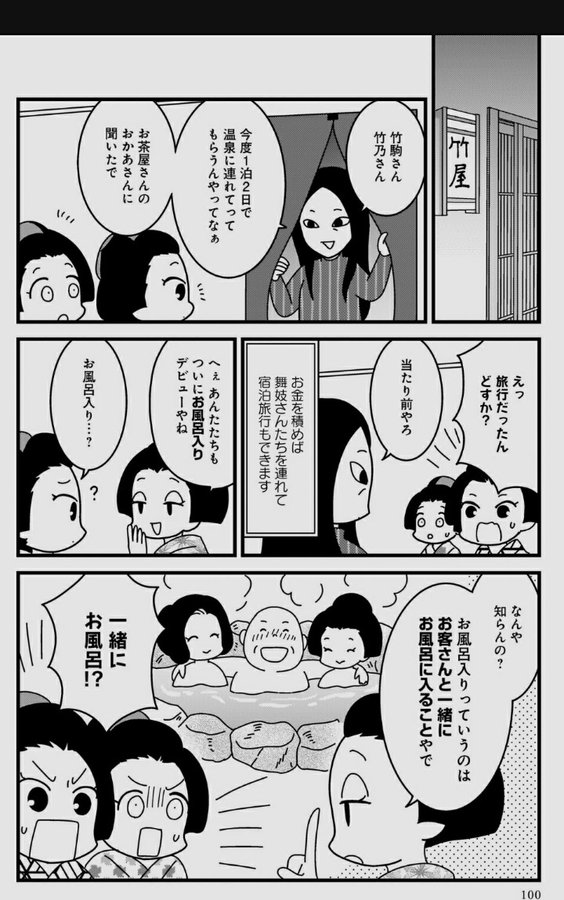

そのなかでも、多くの人が首をかしげているのが「お風呂入り」という言葉ではないでしょうか。

これは舞妓が顧客と一緒に温泉に入り、時には身体を洗うような接待行為を指していたとも言われています。

「そんなことまであったのか」と、初めて耳にする人も多く、真偽や背景に関心が集まっています。

この記事では、そうした“お風呂入り”という行為がどんな意味を持ち、どこで、どんな仕組みで行われていたのかを中心に整理していきます。

舞妓文化は、守るべきものなのか。それとも、変えるべきなのか。

伝統の名のもとに見えなくされてきたものに、静かに光が当たり始めています。

「舞妓」の読み方は、まいこ

京都の花街(かがい)などで活動する、舞踊や芸事を習得中の若い芸妓(げいこ)見習いを指す言葉で、特に京都では「芸妓=げいこ」「舞妓=まいこ」と明確に区別されて使われています。

ご参考までに:

- 舞妓(まいこ)=芸妓になる前の見習い期間の若い女性(通常15〜20歳前後)

- 芸妓(げいこ)=芸事を習得し、お座敷などで接客や芸を披露する正式な立場の女性

この記事でわかること

・「お風呂入り」とはどんな意味で使われていたのか

・行われていたとされる場所や特徴的な環境とは

・金銭的背景や身請け制度との関係

・なぜ長年表に出てこなかったのか

・顧客層と構造的問題

・舞妓文化をどう見直すべきか

※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。

舞妓の「お風呂入り」とは?

舞妓の「お風呂入り」とは?──その意味と背景

近年、舞妓制度をめぐるさまざまな問題が可視化される中で、「お風呂入り」と呼ばれる慣習がとくに注目を集めています。

この言葉は一見すると、温泉旅行などの和やかな行事の一環のようにも思われがちですが、実際にはそう単純なものではないようです。

混浴では済まされない“接待”の一部

京都の伝統芸能『遊郭』の芸だけ取出した文化 …って印象も、一緒風呂入る、相手は未成年 まんま遊郭やん…と漫画で思いニュース沙汰 フジテレビ宜しく、業界内常識≠外部非常識 金も権力も無い女性がいつもターゲット

https://x.com/nagarenagare00/status/1942567263858745849

「お風呂入り」とは、舞妓が顧客とともに温泉に入り、身体を洗うことまで含まれる接待行為を指していたとされています。

単なる観光ではなく、「お座敷遊び」の延長線上にあるような、暗黙の“了解”を前提にした場面だったという証言もあります。

舞妓たちは、年齢的に未成年であるケースも多く、自分の意思で断ることが極めて難しい状況に置かれていた可能性があります。

しかも、こうした場面が旅館という“隔絶された空間”で行われていたとなれば、逃げ場もなく、選択肢が限られていたと想像する人も多いようです。

“伝統文化”の影に潜む強制の空気

この「お風呂入り」が問題視されているのは、行為そのものよりも、その前提にある“断れない構造”です。

舞妓という立場であっても、実際は断れば空気を壊す、自分の評価が下がる、次の仕事がなくなる――そんな不安と隣り合わせの中で、あらかじめ同意が前提とされていたような空気があったのではないか、という声も上がっています。

“文化だから”“しきたりだから”という言葉が、若い女性にとっての「逃げられない仕組み」になっていたのではないか。

この問題は、単なる一例としての「お風呂入り」だけでなく、舞妓制度そのもののあり方を問い直すきっかけとなっているのです。

✅ 「お風呂入り」は観光や娯楽の延長ではなく、舞妓が“断れない状況”で行われていたとされる接待行為

✅ 文化や伝統という言葉で、拒否権が封じられていた構造そのものが問われている

以前、元京都の舞妓さんが、16歳の時に客から飲酒と混浴の強制、逃げないように携帯禁止、毎年誰かが自殺未遂、処女を5000万(舞妓の取り分0)で売られそうになった舞妓業界の闇を告白したのを思い出す

https://x.com/gekibnews/status/1942537231757082627

舞妓はどこに連れて行かれていたのか──温泉地と旅館の特徴

「お風呂入り」という言葉が注目される中で、多くの人が次に気にするのが「いったいどこで、そんなことが行われていたのか?」という点です。

舞妓の接待旅行として語られる場面の多くは、京都市内ではなく、そこから離れた温泉地で行われていた可能性があるとされています。

名前が挙がった温泉地とは

SNSや報道で言及された温泉地には、城崎、白浜、加賀、南紀、湯村など、いずれも関西圏や北陸を中心とした有名な観光地が並んでいます。

ただし、これらの地名はいずれも断定的に指摘されているわけではなく、あくまで“可能性がある”という文脈で語られており、具体的な施設名などが明らかになっているわけではありません。

舞妓たちが実際に移動していたのか、あるいは何泊の旅行だったのか、詳細な行程は公開されていませんが、舞妓制度を知る一部の関係者や周辺の証言などから「京都から数時間圏内の高級旅館」が舞台だったと見られています。

露天風呂付き個室と“隔絶された空間”

特徴的なのは、その空間の“構造”です。

個室露天風呂付きの旅館や、他の客の目が届かない完全プライベート空間であったことが、状況の深刻さを増しています。

そうした場所では、第三者の目も耳も届かず、何が行われていたのかを記録する手段も限られます。

しかも、そこに同席する顧客の多くが社会的な地位を持つ人物であったとすれば、「断れない」「従うしかない」という圧力は、若い舞妓にとって計り知れないものだったはずです。

外部からはただの“高級な温泉旅行”に見えても、その実態は舞妓にとって“逃げ場のない接待空間”であった可能性もある――そうした声が、今になって表に出てきたことで、問題の本質が浮かび上がってきています。

✅ 名前が挙がっているのは城崎・白浜・加賀・湯村などの有名温泉地

✅ 共通するのは“完全プライベートな個室空間”で、第三者が介入できない構造

✅ 観光ではなく、“隔離”に近い状況だったと推測されている

「お風呂入り」はいくらで行われていた?──身請けと支度金の話

「お風呂入り」という行為に関して、もう一つ多くの人が気にするのが「それはいくらだったのか?」という点です。

しかし、ここで重要なのは、「お風呂入り」が直接“金額”としてやり取りされていたわけではない、という点にあります。

金額が明示されることはなかったが…

「お風呂入り」が接待行為であったとしても、それ自体に“価格”がついていたとは考えにくいという見方が一般的です。

というのも、舞妓は「修行中の身」という建前のもと、明確なサービス料金や報酬体系が存在していない場合が多かったからです。

ただし、こうした接待が「旦那制度」や「身請け」という仕組みに結びついていた可能性は高く、間接的には巨額の金銭が動いていたという証言があります。

身請け金や支度金──300万円から数千万円の世界

舞妓が「辞めたい」と思っても、自分の意志だけではすぐに抜け出せないのがこの世界の特徴だと言われています。

その理由のひとつが、「違約金」や「身請け金」の存在です。

あるケースでは、数百万円〜数千万円という金額が“支度金”という名目で置屋に支払われていたとされ、それを“肩代わり”してくれる人物──いわゆる「旦那」が必要になる、という構図が存在していたそうです。

実質的には、女性の生活や身体に対して、一定の対価が裏で動いていたという指摘もあり、これが現在「人身売買に近い構造だったのではないか」と問題視されている理由のひとつです。

舞妓本人に渡る金はなかった

さらに問題なのは、たとえ高額な金銭がやり取りされていても、そのほとんどが舞妓本人の手に渡らなかったという点です。

舞妓の「お給金」とされていたのは、月に5万円程度の“お小遣い”のみ。そこから日用品や食費を自分でやり繰りしていたという証言もあり、外から見える華やかさとは裏腹に、生活は決して豊かではなかったようです。

✅ 「お風呂入り」に明示的な料金はなかったとされるが、“金銭の見返り”が周辺に存在した可能性は高い

✅ 支度金・身請け金として300〜6000万円が動くこともあり、舞妓本人には渡らなかった

✅ 舞妓が辞めるには、金を出してくれる「旦那」の存在が前提とされていた構造が問題視されている

なぜ長年問題視されなかったのか──構造と沈黙の装置

「お風呂入り」のような行為が、なぜこれほど長く表に出てこなかったのか。

SNSや報道を通じて多くの人が疑問を抱いたこの点には、舞妓制度そのものに組み込まれた“沈黙の装置”が関係していると考えられています。

外部との接触を絶たれた生活

舞妓として生活を始める少女たちは、15〜16歳という若さで置屋に入り、外部との接触を大きく制限されると言われています。

携帯電話の所持は禁止され、家族との連絡も制限される。日常の判断や行動は、すべて“お母さん”や“お姉さん”と呼ばれる年長者の指示に従うように仕込まれる。

こうした環境に長く置かれることで、本人たちにとっては「今の状況が普通」「嫌だと思う自分が悪い」と感じるようになる傾向があるようです。

その結果、不快な出来事があっても、誰にも相談できず、むしろ自分を責めてしまう──そんな精神状態に追い込まれていた例も報告されています。

労働者でさえないという扱い

もうひとつの大きな要因は、舞妓が「労働者」として扱われてこなかったことです。

「修行中」という名目のもと、契約書もなく、月に5万円程度のお小遣いを受け取るだけで、社会保険や労働基準法の適用外とされてきた現状がありました。

実際には、朝から深夜まで働き詰めの日々でありながら、「舞妓は仕事ではない」「芸事の延長」という扱いが、“制度の外”に置かれた構造をつくっていたと考えられます。

恐怖と名誉毀損のリスク

さらに、仮に声を上げたとしても、それを受け止める仕組みが存在していなかったという点も見逃せません。

被害を訴えても証拠がなければ信じてもらえない、むしろ名誉毀損で訴えられるかもしれない──そんな空気が被害者の沈黙を長く保たせていたという分析もあります。

声を上げること自体が“裏切り”とされかねない閉じた社会で、沈黙は自己防衛でもありました。

結果的に、こうした構造が長年にわたり、制度の見直しを阻んできたのです。

✅ 携帯電話の禁止、外出制限、上下関係の厳格化により、外部との接点が絶たれていた

✅ 舞妓は「労働者ではない」とされ、制度的に法の保護外に置かれていた

✅ 声を上げたら名誉毀損などのリスクもあり、沈黙せざるを得ない構造が存在していた

誰が「お風呂入り」を求めていたのか──顧客層と権力構造

「お風呂入り」とされる行為が、なぜ常態化していたのか。

その背景には、舞妓文化を支えてきた“顧客層”の存在と、彼らが持つ社会的影響力が関係していたとみられています。

一見さんお断りの“紹介制”という壁

舞妓の世界では、基本的に誰でも気軽に楽しめるわけではなく、“一見さんお断り”という慣習が今も残っています。

つまり、舞妓に会えるのは限られた“紹介を受けた客”だけであり、そのほとんどが経済的・社会的に影響力のある人々で構成されていたというのが通説です。

このような閉じた世界では、客が強い立場に立ちやすく、「誘われたら断れない」「冗談でも拒否すれば場が白ける」といった空気が支配していたと考えられています。

こうして、暗黙のうちに“望まれている役割”が形作られ、それを演じることが舞妓の“評価”にすらなっていた可能性もあります。

顧客の肩書きが支配の構造を生む

実際にSNS上で話題になっているのは、「舞妓の接待を受けていたのは誰か?」という点です。

名前こそ明らかになっていませんが、指摘されているのは政治家、企業の重役、大学教授、弁護士、裁判官など、地位と影響力を持つ層です。

彼らは未成年であることを知りながら酒を勧めたり、温泉旅行に誘ったりしていたとされ、拒否しにくい関係性を前提に接触していた可能性があります。

その上で、身請けの話を進めるなど、形式的には合法でも実質的に同意が成立しないような関係性が存在していたと見られています。

声を封じる“相手の格”という重圧

もし相手が名の知れた人物だった場合、「何かあっても誰も信じてくれない」「逆にこちらが悪者になる」と思わせられる環境ができあがっていた。

これは、性的な接待そのもの以上に、“権威”が構造的に加害を支えていたという点で、社会的に極めて深刻な問題です。

加害者の立場が強ければ強いほど、舞妓たちが沈黙を選ばざるを得ない状況がつくられていた。

それは、個人の問題ではなく、構造の問題であるという視点が、今回の告発をきっかけに多くの人に共有されつつあります。

✅ 顧客は基本的に紹介制で、社会的地位の高い人物が多かった

✅ 未成年との接待を“冗談の延長”で行う空気が支配していた

✅ 相手の立場ゆえに拒否も告発も困難な、構造的な力の偏りが存在していた

舞妓文化は残すべきか──人権と伝統の両立は可能か

「舞妓のお風呂入り」や身請け制度の実態が明らかになるにつれ、SNSでは「もう舞妓制度そのものを終わらせるべきでは」という声も聞かれるようになりました。

一方で、舞妓の持つ芸能的価値や文化的意義を失いたくないという声も根強く、意見は大きく揺れています。

芸能としての価値は確かにある

舞妓が身につける技芸──舞踊、三味線、所作、言葉遣い──はいずれも長い年月をかけて磨かれる伝統的なものであり、日本の文化財としての価値も評価されています。

これらの技術は、決して“接待”のためにあるわけではありません。

むしろ、それだけを純粋に学ぶ環境が整えば、舞妓という存在は芸能者として評価され続けることも可能でしょう。

現実には「舞妓=接待」「舞妓=性の対象」という固定観念があったことが、制度全体を歪めてきた原因のひとつだと言えます。

文化と人権は分けて考えるべき時

今回の一連の議論を通じて、多くの人が口を揃えているのは、「文化として残すべきものと、排除すべき制度は別だ」という視点です。

つまり、技芸や所作は残すべきだが、“未成年を囲い込む労働環境”や“性的な接待”といった部分は、制度的に切り離さなければならないということです。

そのためには、以下のような制度改革が必要とされています。

- 舞妓になる年齢を18歳以上に引き上げる

- 明確な雇用契約を結び、労働者としての権利を保障する

- 月給制の導入と、社会保険などの適用

- 定期的な外部監査を導入し、密室化を防ぐ

- 接待や身請けと結びついた制度の全面廃止

こうした改革によって、舞妓文化は“守られるべき伝統”として、現代の人権意識とも調和しうる形に再構築できるはずです。

本当に残したいものは何か

多くの人が「舞妓の世界は美しい」と言います。

その美しさの本質は、豪華な衣装やしきたりではなく、静かに受け継がれてきた所作や礼節、相手を敬う気持ちの中にあるのではないでしょうか。

それらを未来に残していくためにも、いまこそ“都合のいい部分だけを伝統と称する”ような態度から離れる必要があります。

舞妓文化が本当に守られるべきものであるならば、まずそこに関わる少女たちの人権と尊厳が守られなければなりません。

✅ 舞妓の技芸や所作は文化として残す価値がある

✅ その一方で、未成年の囲い込みや性接待との結びつきは明確に切り離す必要がある

✅ 人権を前提とした制度改革によってこそ、本当の「伝統」は未来に受け継がれる

さいごに──“美しさ”の裏にある沈黙を見逃さない社会へ

舞妓文化は、日本の美意識や礼節を象徴する存在として、長く尊敬を集めてきました。

しかしその影で、若い少女たちが“伝統”という名の下に、自分の意思を持てないまま働かされ、沈黙を強いられていたとすれば──私たちは、ただの観光資源としてこの制度を眺めている場合ではありません。

「お風呂入り」という言葉がこれほど注目を集めたのは、それが突飛で特殊だからではなく、むしろ「なぜ今まで誰も問題にしなかったのか?」という問いを私たちに突きつけたからではないでしょうか。

たとえ華やかであっても、その内側に誰かの犠牲があるならば、それは文化とは呼べません。

そしてその構造が“権威ある大人たち”によって支えられていたとするなら、なおのこと、見て見ぬふりはできないはずです。

これは「舞妓だけの問題」ではなく、私たちの社会がどこまで個人の尊厳を守る意思があるのかを試されている問題でもあります。

告発は、制度を壊すためのものではなく、再構築の出発点です。

何を守り、何を捨てるべきか──それを私たち自身が考えるタイミングに来ているのかもしれません。

✅ 美しい伝統の裏にある沈黙や構造を見過ごしてはいけない

✅ 告発は終わりではなく“始まり”である

✅ 本当の文化を守るために、人権を置き去りにしない制度設計が求められている