2025年春、大阪・夢洲で開幕した「大阪・関西万博」

未来のライフスタイルや最新技術を体感できる一大イベントとして、多くの注目を集めています。

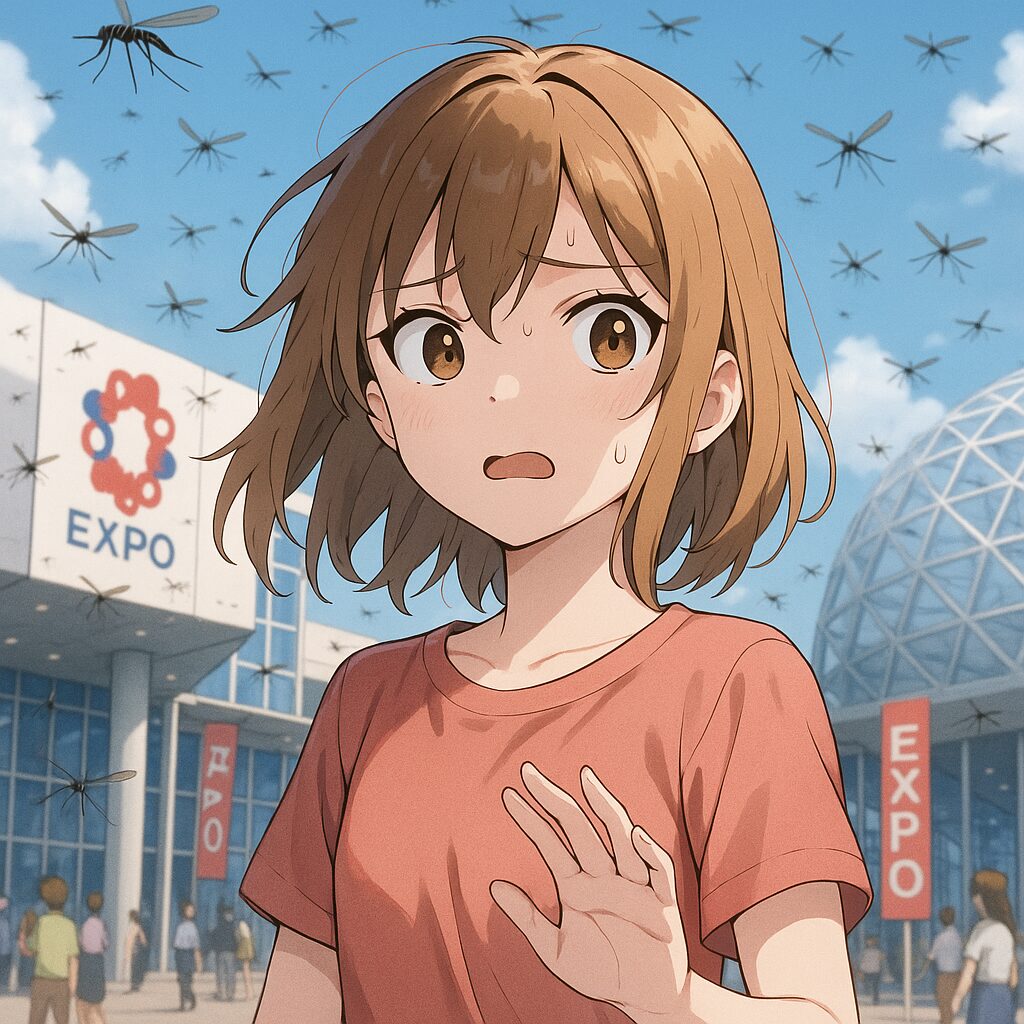

ところが今、SNSを中心に“ある問題”が静かに拡散し始めています。

万博の大屋根リングの虫問題。 流石に対策しないといけないレベルだと思う。

https://x.com/cocolends1/status/1922847297945137450

「パビリオンの展示に虫が群がっていた」

「傘で虫を払いながら歩かないと進めなかった」

「髪や服にまとわりついて気分が悪くなった」

そう、現地では“虫の大量発生”が起きているのです。

しかもこの虫たち、刺さないとはいえ見た目は蚊そっくりで、無数に飛び交い、足元には死骸がびっしり。私自身も現地で体験し、正直「これが未来の都市?」と絶句した瞬間もありました。

なぜ未来を描く万博の場で、こんな事態が起こったのか?

虫の正体は?発生源は?運営側に落ち度はあったのか?

そして、これから訪れる人たちはどう備えればいいのか?

この記事では、

- 虫の正体と発生理由

- 湧いた場所の構造と設計上の問題点

- 来場前に知っておくべき対策と心構え

- 実際の来場者の声と感じ方

- 「自然との共生」という万博の理念との矛盾

こうした点を一つひとつ紐解いていきます。

この記事でわかること

- 万博で虫が大量発生した原因とその正体

- 発生源となった場所とその環境的背景

- 運営側の対応と設計上の盲点

- 来場者として取るべき対策と注意点

- SNSで話題のリアルな声と体験

- 「自然と未来の共生」というテーマとのズレ

※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。

万博で虫が大量発生したのはなぜか?

ユスリカ(揺蚊)はハエ目(双翅目)・糸角亜目・ユスリカ科(Chironomidae)に属する昆虫の総称。和名は幼虫が体を揺するように動かすことに由来する[1]。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』ユスリカ

ユスリカとは?その生態と被害の特徴

万博会場で見られる虫の正体は「ユスリカ」、なかでも「シオユスリカ」と呼ばれる種類だと専門家により確認されています。見た目は蚊に非常によく似ており、黒っぽくて細長く、空中をフワフワと漂うように飛び回ります。しかし、蚊とは違い人を刺すことはなく、感染症を媒介する心配もありません。

とはいえ、“無害”であるという説明が、現場に立った人にとってはあまり意味を持たないほど、視覚的・感覚的な不快感は強烈です。飛び交う成虫に加え、地面には大量の死骸が降り積もり、時には「虫のじゅうたん」と称されるほどになることもあります。

また、空気中を漂う彼らの微細な体や羽は、アレルゲンとしてアレルギー反応を引き起こすこともあるとされ、特に小さなお子さんや敏感な体質の方には要注意です。

✅ 刺さない虫でも、大量に発生すれば健康・快適性に深刻な影響を与える

虫が発生した「ウォータープラザ」の構造問題

もっとも多くの虫が観測されているのは、「ウォータープラザ」と呼ばれる海水を引き入れた人工池の周辺です。このエリアは海水と淡水が交じり合う“汽水域”とされ、ユスリカにとっては最適な繁殖環境となっていると見られています。

加えて問題となっているのが、自然界でユスリカを食べるはずの天敵――小魚や昆虫類――がほとんどいない点です。万博施設として整備されたこの人工池では、生態系のバランスが極めて不自然な形で設計されていた可能性があります。

また、建設段階で輸入資材に虫の卵が付着していた説もあり、気温の上昇と共にそれが一斉に羽化したのではないかとも言われています。これは、管理の手が行き届きにくい大規模施設における典型的なリスクでもあります。

✅ 湧水+天敵不在+人工構造=ユスリカにとっての“天国”になってしまった

なぜ事前対策が不十分だったのか?見た目重視の落とし穴

都市計画やイベント会場の設計において、水辺の環境を取り入れる場合には、本来「虫害リスク」も想定されるべきです。たとえば、池に小魚を放流する、湿地にトンボを呼び込む、定期的な水質管理を行う――これらは既に確立された対処法でもあります。

ところが今回の万博では、そうした「虫との共存」を考えた設計ではなく、「ビジュアル重視」「インパクト重視」の人工景観が優先された可能性があります。実際、展示施設に木材が多用されている点も虫の好む環境を作り出しており、湿気・木・水が揃ったことで、ユスリカにとっては絶好の繁殖環境ができあがってしまったと推測されます。

✅ 見た目にこだわるあまり、基本的な環境対策が後手に回った可能性

観光時にできる虫対策と注意点まとめ

現地でできる5つの予防法

万博会場を訪れる際に、虫との接触をできる限り避けるためには、以下のような工夫が有効です。

- 虫除けスプレーを事前に使用する

特に顔まわりや髪の毛、首元などに散布しておくと、飛来する虫をある程度遠ざけることができます。 - 明るい色の服を避ける

黒や紺といった暗い色は虫を引き寄せやすいため、白やパステルカラーなどの服装を選ぶのが効果的です。 - 屋外での飲食は控えめに

甘い匂いや食品の香りは虫を誘引します。飲食はなるべく屋内で行い、開封したまま放置しないよう心がけましょう。 - 長袖・帽子・サングラスで防護する

肌の露出を減らすことで、体感的な不快感を軽減できます。 - ハンカチや折りたたみ傘を携帯する

突然虫の群れに遭遇した場合に、物理的に払い避ける手段として役立ちます。

✅ ちょっとした準備が、快適な見学体験を大きく左右します

虫が苦手な人へのアドバイス

虫に対して極度の恐怖感がある方や、アレルギー体質の方にとっては、今回のような虫問題は単なる不快感にとどまりません。身体的、精神的にも強いストレスとなり得るため、以下のような対応をおすすめします。

- 来場時間を選ぶ

気温が下がる夕方以降は虫の活動が落ち着く傾向にあるため、日没後の入場を検討すると良いでしょう。 - アレルギー薬や目薬を事前に準備する

過去にアレルギー症状が出た経験のある方は、薬の携帯を忘れずに。 - パビリオン中心に行動する

屋外の移動を極力減らし、屋内展示中心に見学ルートを組むと安心です。 - 万が一に備えたマスクやメガネも有効

目や口から虫が入るのを防ぐだけでなく、アレルゲンを吸い込むリスクも軽減されます。

✅ 虫に敏感な人ほど「事前の情報収集」と「時間帯の工夫」が重要

SNSでも話題!「傘で虫を払う」「髪に絡まる」の声も

実際に現地を訪れた人たちの投稿では、虫に対する苦労の様子が生々しく共有されています。

「展示より虫の方が目立ってた」「傘が虫よけとして大活躍した」「髪に5匹は絡んでた気がする」など、体験談の多くが“予想を超える数”と“逃げ場のなさ”に対する戸惑いで溢れていました。

中には、観光地用にオシャレな服装をしてきたのに虫だらけでテンションが下がったという声もあり、「もう少し事前にわかっていれば服装を変えていた」という後悔も多く見られます。

このように、虫問題は誰にでも起こりうるリアルなトラブルとして、来場前の心構えを持っておくべきポイントなのです。

✅ SNSでは「傘で虫を払う」など、独自の対処法も拡散されている

世間の反応は?万博の虫問題に対するリアルな声

現地組の不満と驚き

実際に万博を訪れた人々からは、「虫の多さに耐えられなかった」「パビリオンの感動が台無しになった」という強い不満の声が相次いでいます。SNS上には、虫を避けようと傘をさして歩く人や、髪の毛に絡まった虫を必死に払う姿の写真が多数投稿され、「まるで罰ゲーム」といった表現すら使われています。

一方で「あんなに未来的な展示があるのに、虫で全部忘れた」「虫が展示より目立ってるってどうなの」といったコメントも見られ、虫の存在が来場者体験を大きく左右していることは明らかです。

✅ 虫への苦情は一時的なものではなく、体験全体を損なうほど深刻な影響を及ぼしている

設計段階への批判と環境意識への疑問

来場者だけでなく、都市計画や建築に詳しい人々からも、「この構造で虫が湧くのは当然」「なぜ対策しなかったのか」という批判の声があがっています。

特に話題になっているのは、「ウォータープラザの池」と「木材を多用した建築設計」の組み合わせです。これらは虫にとって繁殖に最適な条件であり、「自然との共生」を掲げながら、実際には生態系のバランスを無視した設計だったのではという見方も浮上しています。

また、「日本は湿気が多い国だという基本が無視されている」「持続可能性を語る前に足元を見てほしい」という厳しい指摘もあり、見た目やテーマ先行の設計姿勢への疑問が深まっています。

✅ “自然と未来”という理念と、現実の設計とのギャップが問題視されている

それでも「楽しめた」という前向きな声も

一方で、すべての声が否定的というわけではありません。「虫は確かに多かったけど、それ以上に展示がすごかった」「いい思い出になった」「自然も含めて“体験”だったと前向きにとらえた」という意見も一定数存在しています。

特に家族連れや海外からの来場者にとっては、「想定外のトラブルをどう乗り切るか」もまた、旅の一部ととらえる傾向があるようです。現地スタッフの対応や清掃作業の迅速さを評価する声もあり、「完璧な対策は難しくても、努力は伝わってきた」という温かい反応も見受けられました。

✅ すべてがネガティブではなく、「虫すら思い出」ととらえる人も少なくない

さいごに|虫問題が教えてくれた“共生”のむずかしさ

自然と都市のバランスのむずかしさ

今回の虫騒動を通じて、私たちは「自然との共生」という言葉の意味を、改めて考えさせられました。未来の都市を描く万博は、人間の技術や創造力の結晶である一方で、自然界とのバランスを見失ったとき、予期せぬ形でしっぺ返しを受ける――そんな教訓のようにも感じられます。

人工の池、整備された歩道、木材をふんだんに使った美しい建築――それらは確かに「魅せる」ためには必要だったのかもしれませんが、そこに虫たちの“生きる場”としての要素を無視した設計があったなら、それは「共生」とは言い難い設計だったのではないでしょうか。

自然をテーマに掲げるからこそ、「自然を制御する」のではなく、「自然と調和する」という視点が、これからの都市設計には必要不可欠なのだと強く感じました。

✅ 自然と人工の関係性を再設計する必要性が露呈した出来事だった

来場者と主催者、それぞれにできること

一方で、私たち来場者にも“できること”はあります。

・来場前に現地の状況を把握し、対策を講じて行くこと

・SNSなどで得た知見をもとに、服装やルートを工夫すること

・問題があっても過度に批判せず、冷静に対応すること

そして主催者には、短期的な表面的対応ではなく、長期的な視野で環境管理を続けていく責任があります。水質改善や生態系の再設計、来場者への丁寧な周知と啓発など、多くの課題が残されているとはいえ、今からでもできることは少なくありません。

未来志向のイベントであるからこそ、“今ここ”で生じている問題にしっかりと向き合い、改善を積み重ねていく姿勢こそが、真に信頼される万博の在り方ではないでしょうか。

✅ 来場者と運営の双方に、未来のために「今できること」がある

秋以降に起こりうる新たな問題とは?

夏を迎えれば、虫の種類や活動量はさらに変化する可能性があります。今問題となっているユスリカが落ち着いても、秋には別の昆虫――たとえば「カメムシ」や「ガガンボ」などの発生が懸念されており、季節ごとの対策が求められることになりそうです。

また、虫の問題に限らず、暑さ、混雑、交通アクセス、トイレなど、今後さまざまな課題が噴出する可能性がある中で、運営側が一つひとつ柔軟に対応していけるかが問われます。

来場者としても、“完璧”を求めすぎるのではなく、「備え」と「適応力」を持って楽しむことが求められる、そんな時代に私たちはいるのかもしれません。

✅ 虫の問題は「序章」にすぎない。季節ごとの課題への対応が今後のカギ