「センテンススプリング」という言葉を聞いて、思わず懐かしさを感じた方も多いのではないでしょうか。

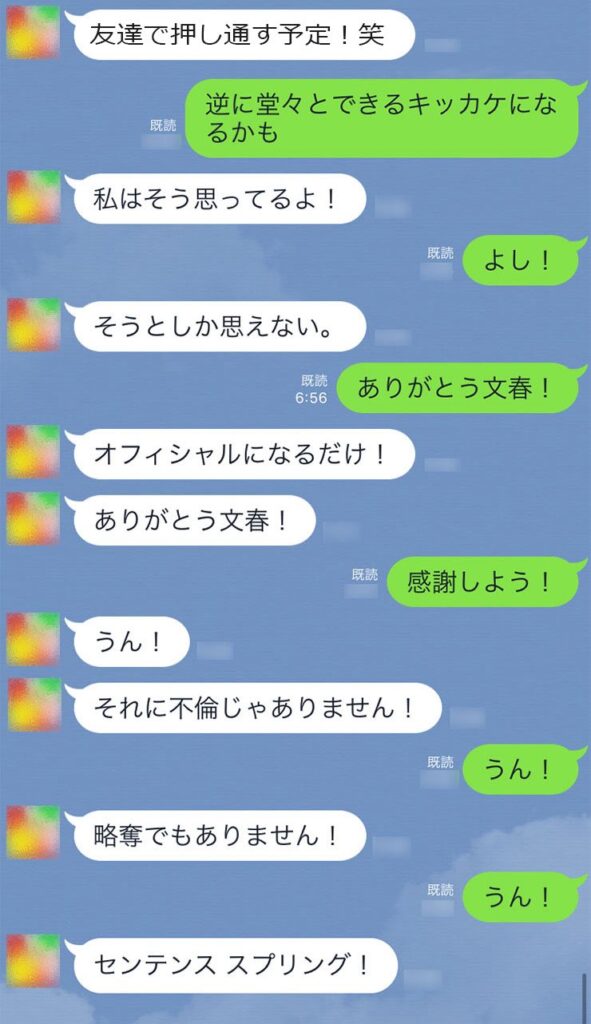

2016年、人気タレントだったベッキーさんの不倫報道の中で飛び出した、英語風の不思議な造語。それは週刊文春に感謝を伝える「ありがとう文春!」の延長で出てきた「センテンス スプリング」

──直訳で「文・春」

意味がわかるようでわからないその言葉は、あっという間にネット上で話題となり、“文春砲”の代名詞として記憶されました。

そして今、2025年。

永野芽郁さんと田中圭さんの不倫疑惑報道をきっかけに、「センテンススプリング」が再びSNSを賑わせています。特に、週刊文春による“第2弾”の告知がなされたことで、「まるで再来」「既視感がすごい」といった声が相次ぎ、8年以上前の騒動のインパクトを再認識する流れが生まれているのです。

本記事では、「センテンススプリング」という言葉の意味や誕生の背景、そして2025年に再注目される理由を深掘りします。そこから浮かび上がるのは、スキャンダル報道とネット文化の結びつき、そして芸能人に求められる“素の信頼性”です。

この記事でわかること:

- センテンススプリングの意味・由来・元ネタとは?

- ベッキーさんのLINE流出がなぜここまで炎上したのか

- 永野芽郁さん報道との共通点と、なぜ話題が再燃しているのか

- 芸能人スキャンダルがネットミーム化する時代の構造とは

※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。

センテンススプリングとは?元ネタと意味を簡単に解説

永野芽郁 田中圭 不倫 文春 第2報でLINEが流出… 初動対応のマズさ 「誤解を招くような軽率な行動をしたこと、心から反省しています」 この時(画像)から何も学んでいないタレントと事務所 一気に不倫番付 横綱…(笑)

https://x.com/US1460B/status/1919959402666230027

「センテンススプリング」という言葉は、いわば“奇跡的なミス”から生まれたネットスラングです。英語の「Sentence(文)」と「Spring(春)」を組み合わせたこの造語は、週刊文春を無理やり英語に訳した形。発言主は、2016年当時好感度タレントとして知られていたベッキーさんとされ、LINEのやり取りの中で突如として登場しました。

文脈としては、スクープを受けた2人が「むしろこれで公にできる」と前向きに語る最中、「ありがとう文春!センテンススプリング!」と、どこか楽しげに述べられたものです。普通ならダメージコントロールに必死になる場面で、逆に“浮かれムード”だったこの発言は、多くの人々に強い違和感を与えました。

さらにこの発言は、あまりにも英語として不自然であることも相まって、SNSで急速に拡散されました。意図的なギャグだったのか、天然だったのか──それすらもわからない絶妙なニュアンスが、“ネタ化”に拍車をかけたのです。

こうして、「センテンススプリング=週刊文春」という意味のスラングが誕生。やがてネットミームとして独り歩きを始め、文春砲を指す代名詞的な存在となりました。さらにこの言葉は“センスプ”という略称まで生まれ、さまざまな場面でネタとして再利用されるようになったのです。

✅ 「センテンススプリング」はベッキーさんのLINEから生まれた和製英語

✅ 意味は「週刊文春」の直訳風ギャグ

✅ 英語として不自然な点がネット民の心を掴み、拡散され定着

なぜ今センテンススプリングが話題に?永野芽郁さん騒動との関係

2025年5月、週刊文春によって報じられた永野芽郁さんと田中圭さんの不倫疑惑。その第2弾が予告されたとたん、SNSにはある言葉がふたたび浮上しました──「センテンススプリング」です。

「これはベッキーの再来か?」

「また“ありがとう文春”案件か?」

こうした声が次々と投稿され、まるで既視感のように“あの騒動”の記憶が掘り起こされたのです。

今回の報道でも、タレント側からは釈明や謝罪がなされ、「誤解を招く軽率な行動だった」というスタンスが示されました。しかし、文春側はあくまで“続報”を控えている構えを崩さず、「第2弾の火蓋が切られた」とX(旧Twitter)で公表したことで、世間はまたしても“構図”を読み解き始めました。

特に注目されたのは、ベッキーさんのケースとあまりにも酷似していた点です。

- 初報でスクープ写真と共に“親密な関係”が描かれる

- 疑惑を否定しつつも、どこか曖昧な謝罪コメント

- 文春側は、さらなる決定打を第2報として用意している

これらの流れが「センテンススプリング再来」と言われる要因です。

つまり、これは単なる造語の再利用ではなく、「同じストーリーパターンが繰り返されている」という共通認識の表れに他なりません。

加えて、ベッキーさんの「ありがとう文春!」に代表される“楽観的リアクション”と、永野さんのラジオでの謝罪コメントに漂う“釈然としないトーン”が重なって見えた人も多く、SNSでは「次はどんなLINEが出るんだ?」と、もはや予告編のように受け止められている側面もあります。

✅ 永野芽郁さん騒動は、文春報道の構成や対応がベッキーさんと酷似

✅ センテンススプリングが“既視感ワード”として再注目された背景には“同じ物語構造”がある

✅ SNSでは「次のLINEが出るのか」と予想合戦も起きている

センテンススプリング誕生の経緯:ベッキーさんのLINE流出が生んだ造語

2016年、芸能界に衝撃が走った「ベッキーさんと川谷絵音さんの不倫騒動」。スクープしたのは週刊文春でした。だが、この報道が“伝説”と化した決定的な理由は、続報で掲載されたLINEの内容にあります。

第1報では、二人の親密な関係がスクープされるのみでした。しかし、注目を集めたのは第3報。そこには週刊文春の報道を知ったあとの、浮かれたやり取りが克明に残されていました。

「ありがとう文春!」「オフィシャルになるだけ!」「センテンススプリング!」

この流れは、当時の世間を言葉通り凍りつかせたのです。

特に「センテンススプリング」という表現は、あまりに稚拙で意味不明。にもかかわらず、直感的に「週刊文春の直訳だな」と分かってしまうギリギリのニュアンスが、逆に“中毒性”を生みました。

なぜこの言葉がここまで浸透したのか──それは、誰もが「これは笑っていいのか、それとも怒るべきなのか」と判断に迷う、奇妙なバランスだったからです。

しかもこの発言は、英語に不慣れな人物ならまだしも、日本とイギリスのハーフであるベッキーさんのものだという点でも、さらなる話題性を呼びました。「本当に彼女が言ったのか?」という疑念とともに、その真偽を巡って様々な議論が巻き起こったのです。

最終的に、LINEの内容が「本物」と認められたことで、言い逃れの余地は消滅。この一連の流れが、「センテンススプリング=不倫の象徴」というイメージを確立させてしまいました。

✅ ベッキーさんのLINE第3弾により「センテンススプリング」が誕生

✅ 週刊文春=Sentence Springという和製英語が、皮肉な笑いと怒りを誘発

✅ 真偽が確定し、造語が社会的な意味を持つ“炎上ミーム”へと変化

その後どうなった?芸能人スキャンダルとネット文化への影響

「センテンススプリング」はただの流行語で終わったわけではありませんでした。

この言葉はやがて“文化”になっていきます。たとえば、後年にはこれに似た名前の競走馬がJRAに登場し、ネット上で「皮肉が効きすぎてて笑うしかない」「本当に走ってるのか」といった声が飛び交いました。登録名は若干異なるものの、その由来は明白で、センテンススプリングの知名度がいかに浸透していたかを示す事例となりました。

また、芸能人のスキャンダルと“ネットミーム化”の流れも、この言葉の登場以降より加速しました。かつては週刊誌の読者層に限られていた報道が、今ではSNSを通じて一瞬で全国規模に拡散され、同時に「ネタ」として消費される時代。そこには怒り・笑い・皮肉といった多層的な感情が渦巻いています。

このように、「センテンススプリング」は不倫報道というセンシティブな話題でありながら、メディア倫理、プライバシー、ネット文化という多面的な問題を一挙に可視化した“象徴”だったと言えるでしょう。

SNSが発達した現代では、タレントの“素の人格”や“私的な発言”が、数秒で社会的影響力を持ってしまいます。まさに、かつてのベッキーさんのLINEと同じように、です。

現在の騒動──永野芽郁さんのケース──でも、観客は「ただの芸能ニュース」ではなく、「登場人物の人間性」そのものを判断しているのです。

✅ センテンススプリングは競走馬の名前にまで発展し、社会現象化

✅ スキャンダルが“ネタ”として消費される現代SNSの象徴でもある

✅ 芸能人の発言はもはや“個人の範囲”にとどまらず、社会的インパクトを持つ

さいごに:センテンススプリングが問いかける“イメージ時代”の芸能界

「センテンススプリング」という言葉は、単なる誤訳ギャグで終わらない“象徴”です。

それは、芸能人の“素の人間性”と“作品”とが切り離されにくくなった時代の鏡であり、SNSが拡散する速さと苛烈さを同時に浮き彫りにした存在でもありました。

実際、ベッキーさんの騒動以降、芸能人のスキャンダルに対する世間の視線は格段に厳しくなっています。

そして今、永野芽郁さんの報道においても、同じ構図──報道→謝罪→続報→拡散→“ミーム化”というルートが、ほぼテンプレのように繰り返されているのです。

本来であれば、役者の演技や作品は「人格」と切り離して評価されるべきかもしれません。しかし現代の視聴者は、“演技”よりも“その人自身”を信じたいと思う傾向が強くなっています。

それが「観る気が失せた」「没入できない」という拒絶反応につながり、作品そのものの評価に直結してしまうのです。

センテンススプリングとは、不倫という個人的な問題が、世間全体の“信頼と倫理”にまで波及し、それが言葉として定着してしまった稀有なケース。

この言葉が今も語られ続けているのは、芸能界が常に「信用」という砂上の城の上に立っていることを、私たちが無意識に感じているからかもしれません。

✅ センテンススプリングは“信用”と“イメージ”が結びついた象徴的な造語

✅ 芸能人の行動は作品にも影響する“時代の構造”が浮き彫りに

✅ 単なる言葉遊びではなく、倫理観を問う社会的インパクトを持った