すすす、スパイス防止法!?

2025年9月、SNSで突如トレンド入りした二つの言葉があります

「スパイス防止法」

「ひわりちゃん」

一見すると冗談のように聞こえるこのワードが、

なぜここまで拡散したのか――

背景を知らずにタイムラインで目にして「何のこと?」と疑問に思った人も多いはずです。

カレー大好きだから困る・・・!!

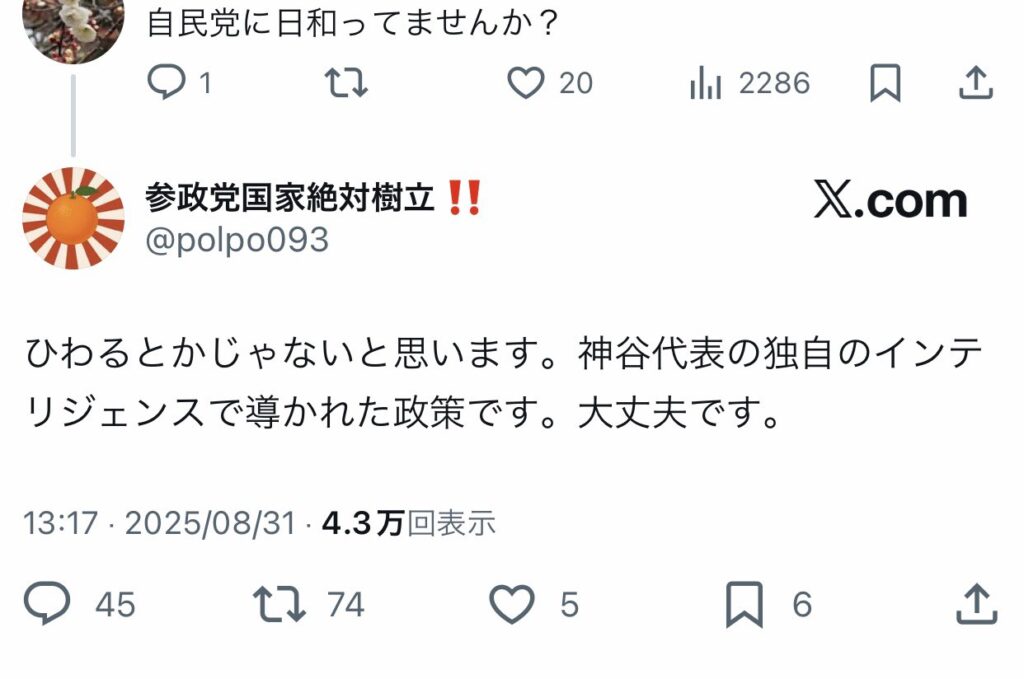

始まりは、一部の参政党支持者による些細な言葉の誤りでした。

「日和り(ひより)」という政治的な表現を「ひわり」と読んでしまい、その人物はネット上で「ひわりちゃん」と呼ばれるようになったのです。

さらに続けて「スパイ防止法」を「スパイス防止法」と打ち間違えたことで、冗談半分のやり取りが一気に広がりを見せました。

こうした経緯が重なり、誤字と誤読が結び付いて拡散。

SNS特有の大喜利文化や反応の速さも手伝い、ちょっとしたミスが象徴的な現象へと変化していったのです。

この記事では、「スパイス防止法」と「ひわりちゃん」という言葉がどのようにして生まれ、なぜこれほど多くの人の目を引くことになったのかを整理してまとめていきます。

この記事でわかること

- 「スパイス防止法」とは何か?誤字が拡散した背景

- 「ひわりちゃん」という呼び名が広がった理由

- 二つの出来事が結び付き炎上に発展した流れ

- ネット文化における“誤りの拡大”という特徴

※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。

スパイス防止法とは何か?誤字から生まれたネットミーム

やっぱ神谷代表が言うようにスパイス防止法が絶対必要だな もう手遅れかもしれんが

https://x.com/polpo093/status/1962407807925510582

2025年9月、多くのSNSユーザーを笑いと困惑の渦に巻き込んだ言葉が

「スパイス防止法」でした。

本来、参政党の支持者たちが議論していたのは「スパイ防止法」。

外国勢力による情報活動を規制し、国家安全保障を強化するための法整備という真剣なテーマだったのです。

ところが、その議論の中で「ひわりちゃん」と呼ばれるようになった人物が、続けて起こしたもう一つの誤り。

それが「スパイス防止法」という言葉でした。

たった一文字違うだけで、「スパイ」は「スパイス」になり、意味は大きく変化。

「スパイス防止法」と書かれてしまった瞬間、それはまるで「香辛料を取り締まる法律」に見えてしまったのです。

スパイ防止法との違い

「スパイ防止法」は、日本における安全保障政策として以前から議論されてきました。

他国のスパイ活動を防ぐため、秘密情報の漏洩を規制する狙いがあるものです。

しかし「スパイス防止法」と誤記された途端、深刻な政策論は一気に笑い話へと転換してしまいます。

SNS上では

「カレーが食べられなくなるのでは」

「胡椒や七味は違法になるのか」

といった声が飛び交い、政策議論とは無関係な世界観が広がりました。

ネットでの大喜利的な広がり

ユーザーたちは瞬時に大喜利モードへ突入しました。

ある人は「バニラはスパイスだからアイスクリーム業界も壊滅だ」と冗談を飛ばし、また別の人は「自衛隊のカレーライスはどうなる」と突っ込みを入れました。

普段はあまり政策議論に関心を示さない層まで、ネタとして参加しやすい空気が生まれたのです。

ここで重要なのは、誰も「本当にスパイスが禁止される」とは思っていない点です。

むしろ「誤字が面白い」という共通認識が大前提にあり、それを素材に皆が想像力を膨らませた結果、拡散の勢いが増したと考えられます。

ひわりちゃんとは誰か?誤読から生まれたキャラ化現象

「スパイス防止法」という奇妙な言葉が広がった背景には、

一人の人物が立て続けに起こしたミス、という点にあるようですね。

その人物こそが「ひわりちゃん」と呼ばれる存在です。

「日和り」の誤読から始まった経緯

最初の出来事は、「日和り(ひより)」という言葉を「ひわり」と誤読して書き込んでしまったこと。

本来「日和る」とは、強気に出られず妥協することを指し、政治的な場でもよく使われる用語です。

けれども、その読みを誤ったことで、多くのユーザーの目に留まり、「ひわりちゃん」というあだ名が付けられました。

続けて「スパイス防止法」と誤字

しかし話はそこで終わりません。

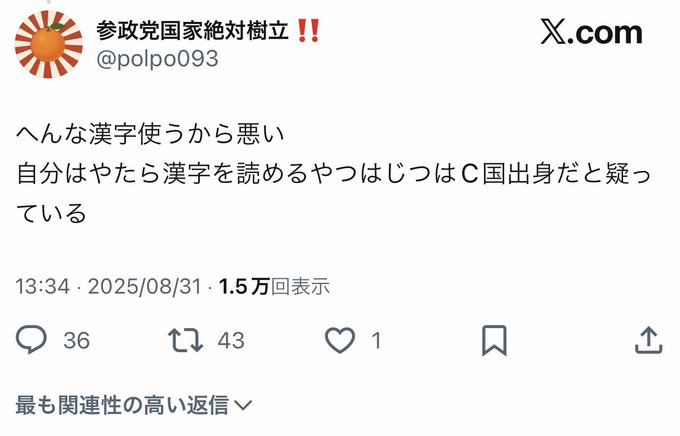

同じ人物が続けて「スパイ防止法」を「スパイス防止法」と打ち間違えてしまったのです。

重要な政策論が、一文字の誤字で「香辛料を禁止する法律」と化し、大喜利的な笑いの対象となってしまいました。

二つのミスが結び付いた結果

この二重のミスが組み合わさった結果、「ひわりちゃん=スパイス防止法を言い出した人」というイメージが強く定着しました。

そして誤字と誤読が結び付くことで、単なる偶然のミスが“ネットのキャラ”として象徴化され、より拡散力を持つ存在となってしまったのです。

「日和り」の意味と誤読の背景

「日和り」は漢字の読みが少し難しい部類に入ります。

日常的に口語として耳にする機会はあっても、書き文字で理解する人は意外と少ないのかもしれません。

そのため「ひより」ではなく「ひわり」として書き込まれてしまったのでしょう。

この小さなミスは瞬く間に注目を集めました。

「大卒を名乗っているのに読めないのか」

「日本語力に不安があるのでは」

という皮肉まじりの反応が広がり、そこから「ひわりちゃん」というあだ名が定着していきました。

炎上が加速した要因

誤字や誤読は誰にでも起こり得ることです。

通常であれば「打ち間違えました」「読み間違えました」と素直に訂正すれば、それ以上は話題にならずに終わるでしょう。

ところが、今回の「スパイス防止法」と「ひわりちゃん」の件では、当事者の反応が逆に火種を大きくしてしまいました。

当人の態度が招いた火種

誤りを指摘された際に「揚げ足を取るな」「訂正しているから問題ない」といった強硬な態度を見せたことで、批判や皮肉が一気に増幅しました。

SNSにおける炎上は、ミスそのものよりもその後の態度が注目されやすいのです。

もし冷静に受け止めて謝罪や訂正をしていれば、笑い話として短期間で収束していた可能性が高いでしょう。

このケースでは、逆に「開き直り」と受け取られてしまい、「突っ込んだらもっと面白くなる」という空気が広がってしまいました。

結果として、ネタとしての寿命が延び、さらなる拡散を呼ぶことになったのです。

SNS文化における「ネタ化」の流れ

SNSは、誤字や誤読のような些細な出来事を「素材」として消費する文化があります。

- 小さなミスが投稿される

- ユーザーが面白おかしく反応する

- 当人の態度が強気だとさらに燃料が投下される

- あだ名やキャラ化によって、半永久的に語られる

今回の「ひわりちゃん」現象は、まさにこの典型的な流れをたどりました。

単なる誤字や誤読が「キャラ化」されることで、話題の持続力が増し、当人が関わらなくても独立したネットミームとして残っていくのです。

世間の反応とネット文化の意味

「スパイス防止法」と「ひわりちゃん」の一件は、SNS利用者の間でさまざまな反応を呼びました。

ただの笑い話として受け止める人もいれば、怒りや同情を示す人もいて、単純な「ネタ」以上の広がりを見せたのです。

揶揄・同情・怒り・冷静な指摘

SNS上では「和食文化が壊滅する」「カレー闇取引の時代が来る」といった大喜利的な投稿が相次ぎました。

一方で、「ここまで叩かれるのは少しかわいそうだ」と同情する声も一定数見られます。

また「こうした誤字や誤読をする人が保守を名乗るのは問題だ」といった厳しい意見や、「訂正すれば済むのに、なぜ逆上するのか」と冷静に分析する反応もありました。

つまり今回の件は、単なる“揶揄の対象”にとどまらず、支持層のあり方や言葉の扱いに対する意識の差まで浮かび上がらせたのです。

ネット炎上に見る「ミスの増幅装置」

この現象は、ネット空間が持つ「ミスの増幅装置」としての特性を如実に示しました。

- 誤字や誤読が瞬時にスクリーンショットで保存される

- ユーザーが笑いに変えて拡散する

- 当人の態度が燃料を追加する

- あだ名やキャラ化によって記号的に残り続ける

このプロセスを一度経てしまうと、本人が撤回や削除をしても完全に消えることは難しくなります。結果として、誤字や誤読そのもの以上に「その後の態度」や「ネタ化の過程」が半永久的に語られるのです。

さいごに

「スパイス防止法」と「ひわりちゃん」という二つの言葉は、些細な誤字や誤読から始まりました。

けれども、その広がり方は決して小さなものではなく、SNSの特性を象徴する現象となりました。

今回の出来事が示したのは、「間違えること」自体よりも「間違えた後の態度」が重要だという点です。

誤りを素直に認めて訂正すれば、数時間で忘れ去られたかもしれません。

しかし強硬な姿勢を見せたことで火に油を注ぎ、結果的にネット上で長く語られるミームへと変質してしまいました。

また、言葉はその人自身や所属する集団の印象を左右します。

特に政治的な議論の場では、ひとつの誤字や誤読が「知識や信頼性」を象徴するように扱われてしまうことがあります。

つまり、発言者個人の失敗であっても、広く社会的なイメージに結び付いてしまうのです。

SNSは誰もが発信者になれる場だからこそ、正確な言葉選びと冷静な対応が欠かせません。

「スパイス防止法」と「ひわりちゃん」は、その教訓を私たちに示した象徴的な出来事だったと言えるでしょう。